|

Diese Sektion erlaubt es ihnen alle Beiträge dieses Mitglieds zu sehen. Beachten sie, dass sie nur solche Beiträge sehen können, zu denen sie auch Zugriffsrechte haben.

Nachrichten - parcus

Seiten: 1 ... 37 38 [39] 40 41 ... 91

571

« am: 18. Mai 2010, 08:13:14 »

Für den Kauf eines Hauses oder einer Eigentumswohnung wird Grunderwerbsteuer fällig. Wer aber Markise, Sauna oder Einbauküche mit erwirbt, kann das Finanzamt kurz halten.

Das Finanzamt kassiert in der Regel vom Käufer 3,5 Prozent des Kaufpreises als Grunderwerbsteuer. Für eine 200 000-Euro-Immobilie fließen damit immerhin 7000 Euro an die Staatskasse. Doch manchmal kann auch der Käufer dafür sorgen, dass seine Grunderwerbsteuer ein gutes Stück niedriger ausfällt.

Bemessungsgrundlage für die Steuer ist das Grundstück mit allen seinen wesentlichen Bestandteilen. Dazu gehören vor allem die fest mit dem Grund und Boden verbundenen Gebäude und die wesentlichen Bestandteile eines Gebäudes. Aber nicht alles im und am Gebäude gilt als wesentlicher Bestandteil: Wenn es nämlich um Zubehörteile geht, ohne die das Gebäude auch funktionieren würde, bleibt die Grunderwerbsteuer außen vor.

So hat kürzlich das Finanzgericht Köln entschieden, dass der Preis einer Markise, die von außen am Gebäude angebracht wurde, nicht in die Bemessungsgrundlage für die Grunderwerbsteuer eingeht (5 K 3894/01). Gleiches gilt auch für Einbaumöbel, die Küche oder die Sauna, wenn diese Teile serienmäßig gefertigt wurden und problemlos entfernt und anderswo wieder eingebaut werden könnten. Um der Grundsteuer auf solche Teile zu entgehen, lohnt sich eine klare Aufteilung im notariellen Kaufvertrag. Allerdings kann es Probleme etwa bei fest eingefügten Schränken, bei Möbeln, die als Raumteiler dienen, oder bei Einbauküchen geben. Die Finanzämter unterscheiden zuweilen zwischen den eigentlichen Küchenmöbeln sowie Herd und Spüle. Letztere werden oft als wesentlicher Gebäudebestandteil gesehen und erhöhen die Bemessungsgrundlage für die Grunderwerbsteuer.

Ganz klar ist die Sache bei der Instandhaltungsrücklage. Für den Teil des Kaufpreises, der auf sie entfällt, wird keine Grunderwerbsteuer fällig. Doch auch hier gilt: Aufteilen und aus der Bemessungsgrundlage heraus rechnen. Auch auf Maklergebühren oder auf die Kosten für Notar und Gericht wird keine Grunderwerbsteuer erhoben.

Quelle: Welt | Ftx

572

« am: 17. Mai 2010, 09:30:07 »

Am 28. und 29. Mai wird Dresden für zwei Tage zur Welthauptstadt des energieeffizienten Bauens: im Congress Center Dresden präsentieren in einer großen, messeartigen Passivhaus-Fachausstellung die führenden Hersteller von Passivhaus-Komponenten ihre Produkte. Das Passivhaus steht mittlerweile in ganz Europa, aber auch schon in Übersee als Synonym für besonders sparsame Häuser, die mit minimaler Heizenergie maximalen Wohnkomfort bieten. Um dies zu erreichen stellen Passivhäuser besondere Ansprüche an Baustoffe und Haustechnik – welche dafür geeignet sind, können Bauherren auf der Dresdner Ausstellung erfahren.

Vierzig erfahrene Passivhaus-Planer und Komponentenhersteller engagieren sich im Verein Pro Passivhaus e.V. für die weitere Verbreitung des klimafreundlichen Bauens im Passivhausstandard. Die meisten davon sind auch auf der Passivhaus-Fachausstellung Ende Mai vertreten und werden interessierte Baufamilien nicht nur über die eigenen Produkte sondern auch über das Konzept des Passivhausstandards informieren.

Ob Passivhäuser lieber in klassischer Ziegelbauweise oder in Holz gebaut werden ist vor allem eine Frage der persönlichen Vorlieben. Auf der Fachausstellung im Congress Center kann man die Systeme unter die Lupe nehmen, z.B. bei Unipor, dem Verband mittelständischer Ziegeleien oder bei Lignotrend, Hersteller von Massivholzelementen.

Wie dämmt man ein Passivhaus rundum richtig? Alle wichtigen Lieferanten von Dämmstoffen für energieeffizientes Bauen stellen ihre Produkte aus; mit dabei ist etwa die klassische Mineralwolle von Herstellern wie Isover aber auch hochmoderne Dämmstoffe wie Vakuum-Paneele von Variotec oder Vacu-Isotec. Sogar unter der Bodenplatte muss gut gedämmt werden – wie das gehen kann, sieht man an den Ständen von BASF oder Isoquick. Auch die technisch ausgefeilten dreifach verglasten Fenster kann man bei etlichen Ausstellern bestaunen, etwa beim „Papst“ der Passivhaus-Fenster, Dirk Wiegand.

Herzstück eines jeden Passivhauses ist die Lüftungstechnik mit Wärmerückgewinnung. Zahlreiche Hersteller konkurrieren auf dem Markt um Passivhausbauherren, praktisch alle sind in Dresden dabei, darunter auch die Passivhaus-Pioniere von Aerex aus dem Schwarzwald, drexel und weiss aus Vorarlberg und natürlich der sächsische Lokalmatador Paul Wärmerückgewinnung.

Wer sich mit dem Bau eines Passivhauses oder der energetischen Sanierung eines Altbaus beschäftigt, kann sich auf der von der Sächsischen Energieagentur (SAENA) organisierten Passivhaus-Fachausstellung rundum informieren. Das werden übrigens nicht nur sächsische Bauherren machen sondern auch die Besucher der parallel stattfindenden Passivhaustagung, dem jährlichen internationalen Gipfeltreffen der Branche.

Fakten zur Ausstellung

Aussteller:

* Beratungsunternehmen

* Bauunternehmen

* Hersteller und Anbieter von Baukomponenten oder Dämmstoffen

* Fachverbände

* Baufinanzierer

* Fachplaner aus Architektur- und Ingenieurbüros

* Energieberater und Qualitätssicherer.

Öffnungszeiten: Die Fachausstellung findet vom 28. bis zum 29. Mai 2010 im Internationalen Congress Center Dresden, Ostraufer 2, statt. Sie ist am Freitag von 10.30 bis 18.00 Uhr und am Samstag von 9.00 - 17.00 Uhr geöffnet.

Der Eintritt ist frei.

Herstellerforum: Ein ganztägiges Vortragsprogramm auf dem Herstellerforum der Messe informiert Besucher und Tagungsteilnehmer zu Bauprodukten und technischen Lösungen oder Finanzierungsfragen.

Weiter Informationen: Sächsische Energieagentur – SAENA GmbH

Quelle: Pro Passivhaus e.V.

573

« am: 17. Mai 2010, 08:54:15 »

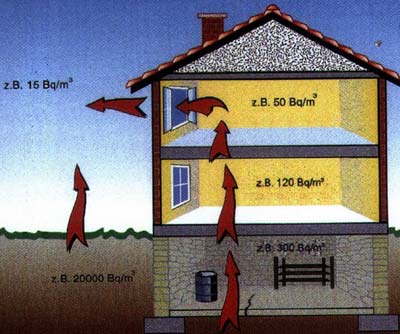

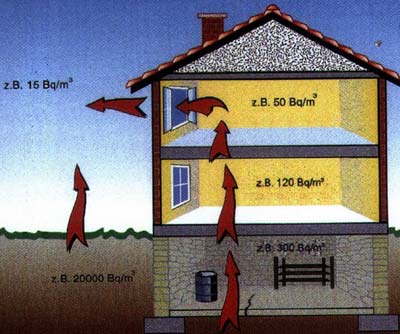

Radonkarte und Belastung in den Haushalten  Quelle: Kemski & Partner Quelle: Kemski & PartnerDas gasförmige Radon verteilt sich in Luft schnell und gleichmäßig. Der Diffusionskoeffizient in Luft beträgt 0,1 cm²/s. Dagegen sind die langlebigen festen Radonfolgeprodukte Polonium-210 und Blei-210 meist an Aerosole gebunden. Radon wirkt auf Lunge und Bronchien, gelangt aber nicht in den Stoffwechsel des Körpers. Radon-222 reichert sich vor allem in Innenräumen an. Relativ hohe Werte resultieren aus Naturstoffen als Baumaterialien wie Bruchstein oder Bims. Die radioaktive Eigenstrahlung des menschlichen Körpers beruht größtenteils auf der Einatmung von Radon-222. In die Raumluft von Häusern gelangt Radon über zwei Wege: aus radiumhaltigen Baustoffen und aus dem Untergrund. Das Radon aus dem Boden kann durch Risse und Fugen im Fundament, Kabel- und Rohrdurchführungen sowie über Abwasserrohrentlüftungen in Kellerräume einströmen. Meist baut sich im Haus ein Luftdruckgefälle auf, welches zu einem konvektiven Radon-Transport vom Boden in die Raumluft führt. Das eingeströmte Radon gelangt, zunehmend verdünnt, vom Kellergeschoss über Treppenaufgänge, Kaminschächte und Aufzüge in höhere Geschosse. Ob sich das Radon dann in den Räumen anreichert oder schnell wieder an die Außenluft abgegeben wird, hängt stark von der Dichtigkeit der Fenster sowie den Lüftungsgewohnheiten der Hausbewohner ab.  Die Umweltradioaktivität, der der Mensch ausgesetzt ist, setzt sich zusammen aus der terrestrischen Strahlung der Erde und der kosmischen Strahlung, die aus dem Weltall auf die Erde trifft. Da Radon ein Zerfallsprodukt innerhalb der Uran-Radium-Reihe darstellt, ist es immer in der Umgebung enthalten.  Gelangt das Edelgas 222Rn in die Raumluft, kann das zu einer inneren Strahlenexposition der sich im Raum befindlichen Menschen durch Inhalation von 222Rn führen. Eine Bewertung der Radon-Exposition erfolgt in der Regel durch die Bestimmung der effektiven Dosis für die betroffenen Personen.  Quelle: Gartiser & PiewakRadonhandbuch Österreich (PDF 400 KB)Radonhandbuch Schweiz (PDF 10 KB) Quelle: Gartiser & PiewakRadonhandbuch Österreich (PDF 400 KB)Radonhandbuch Schweiz (PDF 10 KB)

574

« am: 17. Mai 2010, 08:48:53 »

Die Radonkarte Deutschlands gibt eine Orientierung über die regionale Verteilung der Radonkonzentration in der Luft in den Porenräumen des Bodens (Bodenluft) 1 m unter der Erdoberfläche. Datenbasis sind bis September 2003 durchgeführte Messungen an insgesamt 2346 geologisch repräsentativen Messorten. Die Dichte der Beprobung wurde der geologischen Variabilität angepasst. In Gebieten mit höherem geogenen Radonpotenzial und stark wechselnder Geologie liegen die Messorte dichter beieinander als in Regionen mit mittlerem bis niedrigem Radonpotenzial. Die flächendeckende Schätzung der Radonkonzentration in der Bodenluft erfolgte mittels einer abstandsgewichteten Interpolation zwischen den Messorten innerhalb generalisierter geologischen Einheiten auf der Basis eines regelmäßigen Rasters von 3 km x 3 km.  Übersicht über die Radonkonzentration in der Bodenluft in 1 m Tiefe auf der Datenbasis von September 2003 Übersicht über die Radonkonzentration in der Bodenluft in 1 m Tiefe auf der Datenbasis von September 2003Die Radonkonzentration in der Bodenluft ist ein Maß dafür, wie viel Radon im Untergrund zum Eintritt in ein Gebäude zur Verfügung steht. Typischerweise liegt das Verhältnis von Radon in der Raumluft zu Radon in der Bodenluft bei ca. 1 bis 5 ‰, d.h. bei einer Aktivitätskonzentration in der Bodenluft von 100 kBq/m³ können in 10 bis 50% der Gebäude über 100 Bq/m³ in Aufenthaltsräumen vorkommen. Wie wahrscheinlich das Auftreten erhöhter Radonkonzentrationen ist, hängt u. a. vom Baualter und –zustand des Gebäudes ab. Die Karte gibt deshalb auch Hinweise darauf, in welchen Regionen mit erhöhten Radonkonzentrationen in der Raumluft zu rechnen ist. In Gebieten, für die nur Radonkonzentrationen in der Bodenluft von weniger als 20 kBq/m³ prognostiziert wurden, sind erhöhte Radonkonzentrationen in der Raumluft in weniger als einem Prozent der Gebäude zu erwarten. Die Karte dient zur Prognose der Radonkonzentration in der Bodenluft ausschließlich im regionalen Maßstab. Aus der für eine Rasterfläche prognostizierten Radonkonzentration in der Bodenluft kann nicht auf die Radonkonzentration in der Bodenluft an einem Standort (z.B. einem Baugrundstück) und deshalb auch nicht auf Konzentration in einem einzelnen Haus geschlossen werden. Ursachen sind die oft kleinräumigen Variationen der Radonkonzentrationen in der Bodenluft und die unterschiedliche Bauweisen. In Gebieten mit Radonkonzentrationen in der Bodenluft von weniger als 20 kBq/m³ bieten die üblichen Maßnahmen gegen Bodenfeuchte in der Regel einen ausreichenden Schutz gegen erhöhte Radonkonzentrationen. Diese sollten sorgfältig und mit besonderem Augenmerk auf Schwachstellen (z. B. Rohrdurchführungen) ausgeführt sein. In Gebieten, für die höhere Radonkonzentrationen in der Bodenluft prognostiziert wurden, sollte das Radon bei der Errichtung von neuen Häusern in Betracht gezogen werden. Ggf. können zur Bewertung eines Standortes Messungen der Radonkonzentration in der Bodenluft angeraten sein. Zur Bewertung der Situation in bestehenden Häusern solcher Gebiete werden Messungen der Radonkonzentration in der Raumluft empfohlen. Quelle: Bundesamt für Strahlenschutz

575

« am: 16. Mai 2010, 10:59:01 »

576

« am: 16. Mai 2010, 10:57:21 »

577

« am: 16. Mai 2010, 10:42:40 »

578

« am: 16. Mai 2010, 10:40:43 »

579

« am: 16. Mai 2010, 09:19:13 »

Die Korngrenzen in bestimmten Dünnschicht-Materialien sind für Ladungsträger kein Hindernis.

Vielmehr helfen sie dabei, Verluste beim Ladungstransport zu verringern. Forschern vom Helmholtz-Zentrum Berlin gelingt experimenteller Nachweis für eine gewagte Theorie.

Das Prinzip einer Solarzelle ist einfach: das auftreffende Sonnenlicht setzt Ladungsträger im Inneren des lichtaktiven Materials frei, und die Ladungsträger bewegen sich zu den angeschlossenen Kontakten. Kompliziert wird es, weil die Ladungsträger auf ihrem Weg mehrere Hindernisse überwinden müssen. Diese aus dem Weg zu räumen ist ein zentrales Anliegen der Photovoltaik-Forschung. Wissenschaftler vom Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie (HZB) haben nun ein wichtiges physikalisches Grundproblem gelöst, das beim Konzipieren moderner Dünnschichtsolarzellen auftritt. Sie publizieren dies in der kommenden Ausgabe der Physical Review Letters.

In Materialien, die aus vielen kleinen Kristallen - so genannten Körnern - bestehen, stellen die Korngrenzen Hindernisse dar. Trotzdem gibt es die Beobachtung, dass bei bestimmten Kupfer-Mineralen (Chalkopyrite) die einkristalline Form weniger effektiv den Strom leitet als die polykristallinen Materialien mit den vielen vorhandenen Korngrenzen. Warum das so ist, haben Michael Hafemeister und Sascha Sadewasser vom HZB zusammen mit Susanne Siebentritt von der Universität Luxemburg aufgeklärt. Sie haben nachgewiesen, dass sich an den Korngrenzen eine elektrische Barriere aufbaut, die die Ladungsträger aufgrund ihrer quantenmechanischen Eigenschaften durchtunneln können.

„Dass in den Chalkopyriten eine solche Barriere existieren muss, hat eine amerikanische Forschergruppe bereits 2003 mithilfe von Computersimulationen vorhergesagt. Wir haben nun im Experiment gezeigt, dass die Barriere tatsächlich existiert“, erläutert Sascha Sadewasser.

Dies gelang mit einem experimentellen Trick: Michael Hafemeister und seine Kollegen haben einen Chalkopyrit-Kristall (Kupfer-Gallium-Diselenid) im Doppelpack gezüchtet, genauer gesagt: ein Kristallpaar, das zusammen wächst. Sie verwendeten dazu einen aus zwei großen Körnern bestehenden Gallium-Arsenid-Kristall als Unterlage und dampften eine Schicht aus Chalkopyrit auf. Die wachsende Schicht übernimmt dabei die Struktur des Gallium-Arsenid-Kristalls mit der Folge, dass man ein Modellsystem mit einer definierten Korngrenze erhält. Mit einer ganzen Batterie aufwändiger Messtechniken untersuchten die Physiker die Grenze und an der Grenze das Verhalten der elektrischen Ladungsträger. Unter anderem haben sie zum ersten Mal den elektrischen Widerstand zwischen den Kristalliten gemessen und dabei herausgefunden, dass die Barriere den Stromfluss mit rund einem halben Elektronenvolt gewaltig bremst.

Diese Messung brachte schließlich den entscheidenden Hinweis: „Ohne die Barriere hätte der elektrische Widerstand laut den physikalischen Gegebenheiten geringer sein müssen“, sagt Sascha Sadewasser. Das heißt, für die Stromleitung ist die Barriere zwar ein Hindernis, doch zugleich sorgt sie dafür, dass an der Stelle nicht so viele Ladungsträger – negativ geladene Elektronen und positiv geladene Atomrümpfe (Löcher) rekombinieren können. „In den Chalkopyriten sind natürlicherweise viele positive Ladungsträger vorhanden. Die Barriere sorgt dafür, dass sie sich nicht in der Nähe der Grenze aufhalten. Damit wird verhindert, dass die heranströmenden freien Elektronen, die durch den Lichteinfall erzeugt wurden, weggefangen werden“, erläutert Sadewasser. Die Elektronen können so ungestört durch die Barriere tunneln.

Viele Grenzen, guter Stromfluss – dieses Geheimnis der polykristallinen Chalkopyrite ist somit aufgeklärt. Und möglicherweise kann man mit dieser Erkenntnis die Korngrenzen nun so modifizieren, dass der Wirkungsgrad der Solarzellen noch ein bisschen steigt.

Quelle: Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie

580

« am: 15. Mai 2010, 08:39:10 »

Jetzt bewerben: dena-Wettbewerb mit Preisgeld von insgesamt 25.000 Euro.  Kommunen sind eingeladen, am Wettbewerb "Energieeffizienz in Kommunen - Gute Beispiele 2010" der Deutschen Energie-Agentur GmbH (dena) teilzunehmen. Gesucht sind erfolgreiche Energieeffizienzprojekte - beispielsweise in von Kommunen betriebenen Schulen, Kitas, Werkstätten, Rathäusern oder auch im Bereich der kommunalen Straßenbeleuchtung -, in denen überdurchschnittliche Energieeinsparungen erreicht wurden und die sich besonders gut als Vorbilder eignen. Die Preisträger werden öffentlich ausgezeichnet und erhalten Prämien von insgesamt 25.000 Euro. Bewerbungsschluss ist der 10. September 2010. Energieeffizienzprojekte entlasten die öffentlichen Kassen und schaffen Handlungsspielräume für Kommunen. Möglichkeiten zum Energiesparen gibt es viele, von der Neustrukturierung des öffentlichen Nahverkehrs über die Schulung von Hausmeistern zu Energiemanagern bis zur energetischen Sanierung von Verwaltungsgebäuden. Kommunen können mit ihrem Engagement für Energieeffizienz und Klimaschutz eine wichtige Vorbildfunktion einnehmen, für andere Städte- und Gemeindeverwaltungen genauso wie für Unternehmen und Bürger. Deshalb weist auch die EU-Energiedienstleistungsrichtlinie dem öffentlichen Sektor eine besondere Rolle bei der Steigerung der Energieeffizienz zu. Der Wettbewerb ist Teil des dena-Kommunikationsangebots "Good Practice Energieeffizienz", das Vorbilder für Energieeffizienz mit dem Good-Practice-Label kennzeichnet. Die Wettbewerbsteilnehmer haben die Möglichkeit, dieses Label zu erhalten und im Rahmen der eigenen Kommunikation zu nutzen. Weitere Informationen zum Wettbewerb sowie zum Label im Internet unter: www.good-practice-label.de Der Wettbewerb ist auch Bestandteil der Aktivitäten der dena zur Unterstützung der nationalen Umsetzung der EU-Energiedienstleistungsrichtlinie. Quelle: Deutsche Energie-Agentur (dena)

581

« am: 14. Mai 2010, 08:23:27 »

Eine hochdotierte Fachjury hat an der fensterbau/frontale 2010 in Nürnberg die neue Holz/Metall-Schiebetür in Kombination mit dem Photovoltaik-Schiebeladen der Ernst Schweizer AG mit dem „Innovationspreis Architektur Fenster Fassade“ ausgezeichnet. Die Ernst Schweizer AG, Metallbau, an der weltweit führenden Fachmesse für Fenster, Türen und Fassaden „fensterbau/frontale 2010“ in Nürnberg mit verschiedenen Exponaten aus den Geschäftsbereichen Holz/Metall-Systeme, Fenster und Türen sowie Briefkästen und Fertigteile vertreten.  Eine hochkarätige Jury, bestehend aus fünf namhaften Architektinnen und Architekten, zeichnete die mit einem Photovoltaik-Schiebeladen ausgestattete Holz/Metall-Schiebetür von Schweizer mit dem „Innovationspreis Architektur Fenster Fassade“ aus. Der von den Architektur-Fachzeitschriften „xia IntelligenteArchitektur“ und „AIT“ in Kooperation mit der NürnbergMesse bereits zum dritten Mal ausgelobte Wettbewerb richtete sich an Entwerfer und Hersteller innovativer Produkte für die Gebäudehülle. Der Architektur- und Designwettbewerb wurde mit der Absicht initiiert, unter den zahlreichen am Markt angebotenen Produkten diejenigen zu prämieren, die in besonderem Masse den Belangen der Architekten entsprechen. Wichtige Beurteilungskriterien waren sowohl funktionale als auch gestalterische Qualitäten, die Materialechtheit und die Vielfalt der Einsatzmöglichkeiten. Die Holz/Metall-Schiebetür von Schweizer besticht durch große Dimensionen (maximal 305 x 185 cm), schlanke Profile, großflächige Verglasungen und sehr gute energietechnische Werte. Die Kombination dieser Vorteile mit dem motorbetriebenen und mit Photovoltaik-Elementen versehenen Schiebeladen vermochte die Jurymitglieder zu überzeugen. Die Anordnung der Photovoltaik-Elemente zur Stromerzeugung auf einem transparenten Trägermaterial bietet ein hohes Beschattungspotenzial bei dennoch angenehmer Transluzenz. Die Schiebetür HME-3 ST ist vorzertifiziert für Minergie/Minergie eco und für Minergie P/Minergie P eco. In Kombination mit dem elektrischen Schiebeladen lässt sie sich zudem in Plusenergie-Häusern einsetzen. Quelle: Ernst Schweizer AG, Metallbau

582

« am: 14. Mai 2010, 08:17:33 »

Bei der Überwachung von Photovoltaik (PV)-Anlagen ist der Betreiber meist auf die Daten des Wechselrichters angewiesen – und damit auf das hersteller-spezifische Protokoll. Wird die PV-Anlage erweitert oder mit einem Daten-Monitoring nachgerüstet, erschwert diese Abhängigkeit die Überwachung oftmals unnötig. Hier setzt das innovative „Care Solar“-System an, das auf der Münchner Intersolar 2010 erstmals der Fachwelt vorgestellt wird. Das Überwachungs-System des Ulmer PV-Spezialisten Care Solar misst die elektrische Leistung der Anlage direkt an der Stromleitung. Es ist damit auf die Daten des Wechselrichter-Protokolls nicht angewiesen und arbeitet so vollkommen unabhängig vom Wechselrichter. Die Messwerte werden direkt an einen Datenlogger übertragen und können bequem via Webportal überwacht werden. Die Vorteile für den Betreiber: Die skalierbare Überwachungslösung kann einfach und schnell installiert werden, ist mit jedem auf dem Markt erhältlichen Wechselrichter kompatibel und ermöglicht jederzeit die Erweiterung der PV-Anlage.  Somit eignet sich Care Solar insbesondere für die Nachrüstung von privaten und gewerblichen Anlagen. Das „Care Solar“-System ist in zwei Varianten erhältlich: für Anlagen zwischen 3 und 30 Kilowatt peak (kWp) sowie für Anlagen ab 30 kWp Leistung. Hall-Sensoren bzw. die Shunt-Technologie gewährleisten eine exakte Leistungsmessung. Die Datenübertragung an den Webserver erfolgt über GSM oder DSL. Damit die Amortisationszeit so kurz wie möglich gehalten wird, zählt für den Betreiber von PV-Anlagen jede einzelne Kilowattstunde, die eingespeist wird. Aus diesem Grund ist die kontinuierliche Leistungsüberwachung betriebswirtschaftlich ein Muss. Sie ist jedoch gerade dann aufwändig zu realisieren, wenn PV-Anlagen um neue Module und/oder Wechselrichter fremder Hersteller erweitert werden, wenn Anlagenteile ersetzt werden oder wenn ein Upgrade von Wechselrichtern ansteht. Von dieser Praxiserfahrung ausgehend, entwickelte das Care Solar-Team, bestehend aus PV-Experten der traditionsreichen Blausteiner Elektro Hofmann GmbH, ein neuartiges PV-Überwachungssystem. Um das „Care Solar“-System zu vermarkten, wurde eigens die Care Solar GmbH gegründet, ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der Elektro Hofmann GmbH. Das Besondere am „Care Solar“-System: Es erfasst die elektrische Leistung der PV-Anlage direkt an der Stromleitung, und zwar vor und nach dem Wechselrichter. Durch die direkte Erfassung kann das System nicht nur die Performance der PV-Module anhand einzelner Strings, sondern auch die des Wechselrichters überwachen. Der Betreiber hat damit die Leistungsfähigkeit der gesamten PV-Anlage stets im Blick. Während die Gleichstrom-Leistung des Solargenerators an den einzelnen Strings mit Hallsensoren gemessen wird, erfasst der Datenlogger die Wechselstrom-Leistung am Wechselrichterausgang über den Einspeisezähler. Einfache Installation und Konfiguration – unabhängig vom Wechselrichter-TypDie Installation des „Care Solar“-Systems gestaltet sich dabei wesentlich einfacher als bei herkömmlichen Überwachungssystemen. Die speziell entwickelten Hallsensoren können durch Klapptechnik in kürzester Zeit an die Stromleitungen bzw. Stringboxen angebracht werden. Für die zuverlässige Datenübertragung zum Datenlogger sorgt ein S-BUS-System. Auch die Montage und Konfiguration des „Care Solar“-Datenloggers ist einfach durchzuführen, da das Gerät nicht auf das digitale Protokoll des Wechselrichters angewiesen ist. Ebenso gehören mit „Care Solar“ Updates und Neu-Konfigurationen im Falle eines Wechselrichter-Austausches der Vergangenheit an. Ein weiterer Vorteil der direkten Leistungsmessung: Der Datenlogger ist zu 100 Prozent unabhängig vom Wechselrichter-Hersteller sowie der eingesetzten Hardware. Echtzeit-Monitoring und Alarmierung über Web, E-Mail und SMSIn der Betriebsphase liefert das „Care Solar“-System alle relevanten Leistungsdaten der gesamten PV-Anlage und zeigt den Datenbestand auf einem Web-Portal an. Die IST-Messwerte werden mit den SOLL-Werten abgeglichen, womit der Betreiber schon geringste Abweichungen erkennt und umgehend reagieren kann. Er erhält Störungs- und Ausfallmeldungen in Echtzeit, und zwar nicht nur für die Gesamtanlage, sondern auch für Teilbereiche. Das „Care Solar“-System liefert den Status einzelner Strings mit Einzelleistung, Zu- und Abschaltzeiten sowie der Stromausbeute und alarmiert den Betreiber bei Störungen bzw. Ausfällen per Warnhinweis auf dem Webportal – auf Wunsch auch zusätzlich per E-Mail oder SMS. Ortsunabhägige Web-Überwachung – besonders für großflächige AnlagenDas Web-Portal stellt die erfassten Daten transparent und übersichtlich dar und ermöglicht ein effektives Monitoring. Über die Web-Oberfläche kann die PV-Anlage weltweit von jedem beliebigen Standort aus überwacht werden. Damit wird auch das Monitoring großflächiger Anlagen, die räumlich weit auseinanderliegen, ermöglicht. Die transparente Darstellung des Datenbestandes und die Analyse historischer Daten bietet eine profunde Grundlage für eine langfristige, lückenlose Überwachung. Das Web-Portal ist individualisierbar und wird als zentraler Kommunikationskanal exakt auf die Anforderungen des Betreibers zugeschnitten.

Quelle: Care Solar GmbH

583

« am: 13. Mai 2010, 10:37:49 »

Sonderschau SOLARHAUS 50+: Solares Heizen im Fokus der Intersolar Europe

Die weltweit größte Fachmesse der Solarwirtschaft Intersolar Europe stellt die neuen technologischen Lösungen für solares Heizen vor.

Mit der Sonderschau SOLARHAUS 50+ präsentiert sie ein Konzept, mit dem ein Gebäude seinen Wärmebedarf mindestens zur Hälfte mit Solarwärme decken kann.

Solarthermie ist die Umwandlung der Sonnenenergie in nutzbare Wärmeenergie. Ihr Potential wird, besonders bei der Wärmeversorgung von Gebäuden und Wohnhäusern, bisher noch nicht vollständig genutzt. Nach den Prognosen der der Deutschen Solarthermie-Technologieplattform (DSTTP), wird die Solarthermie in spätestens zwanzig Jahren der hauptsächliche Wärmeerzeuger häuslicher Heizungen sein und nicht mehr nur Beiwerk.

Darüber hinaus wird sie nicht nur heizen, sondern auch kühlen und klimatisieren oder Energie für industrielle Prozesse liefern. Innerhalb der Technologieplattform haben sich Industrie, Politik und Wissenschaft auf eine konkrete Vision verständigt: Bis 2030 soll das vollständig solarbeheizte Haus bei Neubauten zum Standard werden. Gleichzeitig soll die solare Modernisierung von Altbauten Teil des alltäglichen Handwerks werden.

Sonderschau SOLARHAUS 50+ auf der Intersolar Europe

Die Sonderschau SOLARHAUS 50+ auf der weltweit größten Fachmesse für Solartechnik Intersolar Europe zeigt, wie man bereits heute mit der Energie der Sonne heizen kann. Interessierte finden die Sonderschau in Halle C2, Stand C2.310. Sie präsentiert Möglichkeiten der solaren Modernisierung und erklärt, welche Schritte notwendig sind, um möglichst viel Sonnenenergie in Gebäuden zu nutzen.

Im Zentrum der Sonderschau steht das SOLARHAUS 50+-Konzept, mit dem ein Haus seinen Wärmebedarf mindestens zur Hälfte mit Solarwärme decken kann. Es lässt sich am einfachsten im Neubau realisieren. Doch auch bestehende Gebäude können zum SOLARHAUS 50+ werden. Die Fachpartner der Sonderschau sind das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (ISE), das Institut für Thermodynamik und Wärmetechnik (ITW) der Universität Stuttgart und das Sonnenhaus-Institut.

Vortragsreihe über Sonnenhäuser

Die Sonderschau „SOLARHAUS 50+“ wird durch eine spezielle Vortragsreihe über Sonnenhäuser und Wege der solaren Modernisierung ergänzt. Auf der Fläche der Sonderschau in Halle C2, Stand C2.310 stellen Experten die aktuellen technologischen Entwicklungen vor. Hier können sich die Besucher nicht nur aus erster Hand über das Thema informieren, sondern auch mit den Experten über die neusten Techniken und politischen Rahmenbedingungen diskutieren.

Quelle: INTERSOLAR Europe

584

« am: 12. Mai 2010, 09:26:49 »

Anders als üblicher Haushaltsstrom kann der Gleichstrom von Solarmodulen nicht einfach über eine Zentralsicherung abgestellt werden, da Solarzellen Strom produzieren, sobald Licht darauf fällt. Damit besteht bei der Wartung von defekten Wechselrichtern oder im Brandfall die Gefahr von Stromschlägen und Lichtbögen, die durch die laut VDE 0100-712 geforderte Gleichstrom-Freischaltstelle (DC-Schalter) vor dem Wechselrichter nur teilweise eingedämmt werden kann. Denn auch nach dem Ausschalten stehen die Solarmodule selbst sowie die Leitungen bis zum DC-Schalter noch unter Strom. Feuerfeste Notausschalter direkt an den PV-Modulen, die im Brandfall auch noch sicher und möglichst zentral bedient werden können, waren bisher nicht zu akzeptablen Preisen zu kaufen. Solche DC-Lasttrennschalter müssen nämlich den besonderen Anforderungen des Schaltens von Gleichstrom mit teils über 1000 Volt gerecht werden, und damit insbesondere den extrem hohen Temperaturen der beim Öffnen von Kontakten entstehenden Lichtbögen standhalten können, um nicht durch zu häufige Kontaktabbrände die Lebensdauer extrem zu verkürzen.  DC-Sicherungstrennschalter bis 20A DC-Sicherungstrennschalter bis 20ADer Sicherungstrennschalter C10-FD schützt PV-Stränge mit einem maximalen Bemessungsstrom von 20A/ 1000V DC zuverlässig gegen Überlast und Kurzschluss. Er ist als Reiheneinbaugerät für die Hutschienenmontage in Installationsverteilern konzipiert und steht in ein- (1TE) und zweipoliger (2TE) Ausführung bereit. DC-Lasttrennschalter bis 60ADC-Lasttrennschalter P-SOL gibt es für die Bemessungsstrombereiche 20A, 30A und 60A. Die DC-Freischalter stehen wahlweise in IP20 für die direkte Montage im Wechselrichter oder in IP65 für die externe Montage, in Wechselrichternähe, zur Verfügung. Die Schalterbetätigung kann - auch unter Last - im laufenden Betrieb erfolgen. Optional ist eine Fernauslösung der (abschließbaren) Lasttrennschalter möglich. Alle gekapselten Lasttrennschalter sind TÜV zertifiziert. Schmelzsicherungslose DC-Strangschutzschalter bis 60AStrangschutzschalter PKZ-SOL mit Überlast- und Kurzschlussauslöser eignen sich für alle derzeit handelsüblichen PV-Anlagen und werden auf Hutschiene in PV-Anschlusskästen moniert. Ausgelegt für Betriebsströme bis 60A und 1000 VDC, lassen sich PKZ-SOL auch mit Komponenten wie Klemmen oder Blitzschutzeinrichtungen kombinieren. Optional lässt sich auch eine Fernauslösung realisieren. DC-Lasttrenn- und Leistungsschalter bis 1400AEigens für große PV-Anlagen gibt es DC-Lasttrennschalter in drei Baugrößen 250A/ 500A/ 1400A mit differenziertem Bemessungsstrom und einer maximalen Bemessungsspannung von 1000V. Wünschen Anwender neben der reinen Trennfunktion auch einen Überlast- und Kurzschlussschutz, so stehen hierfür Leistungsschalter in drei Baugrößen bereit - mit bis 500A Bemessungsstrom und maximaler Bemessungsspannung von 750V. Quelle: moeller

585

« am: 11. Mai 2010, 10:10:41 »

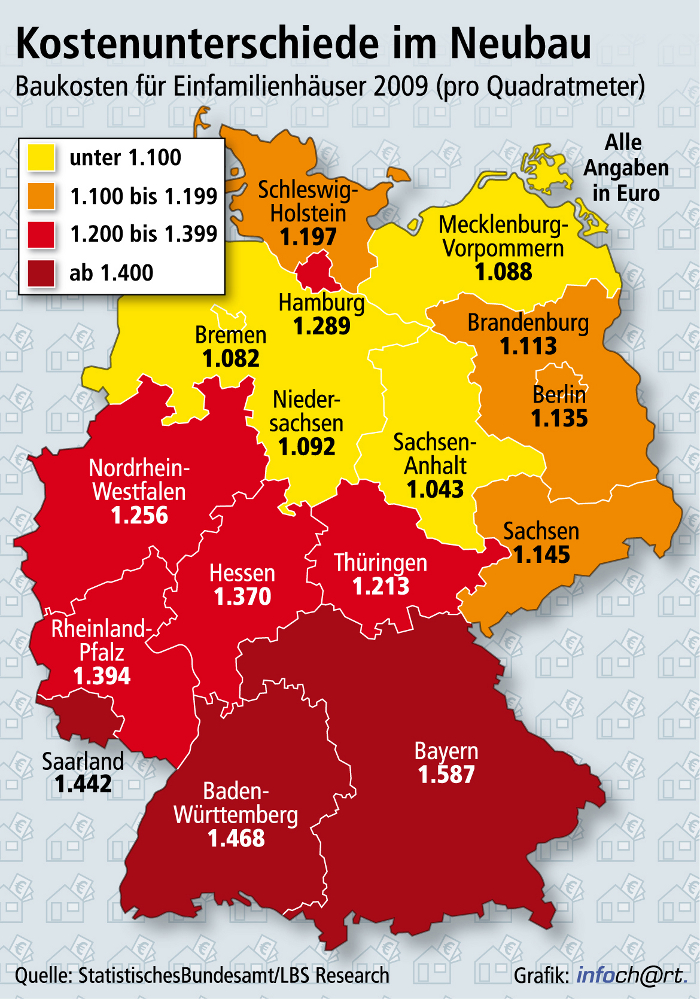

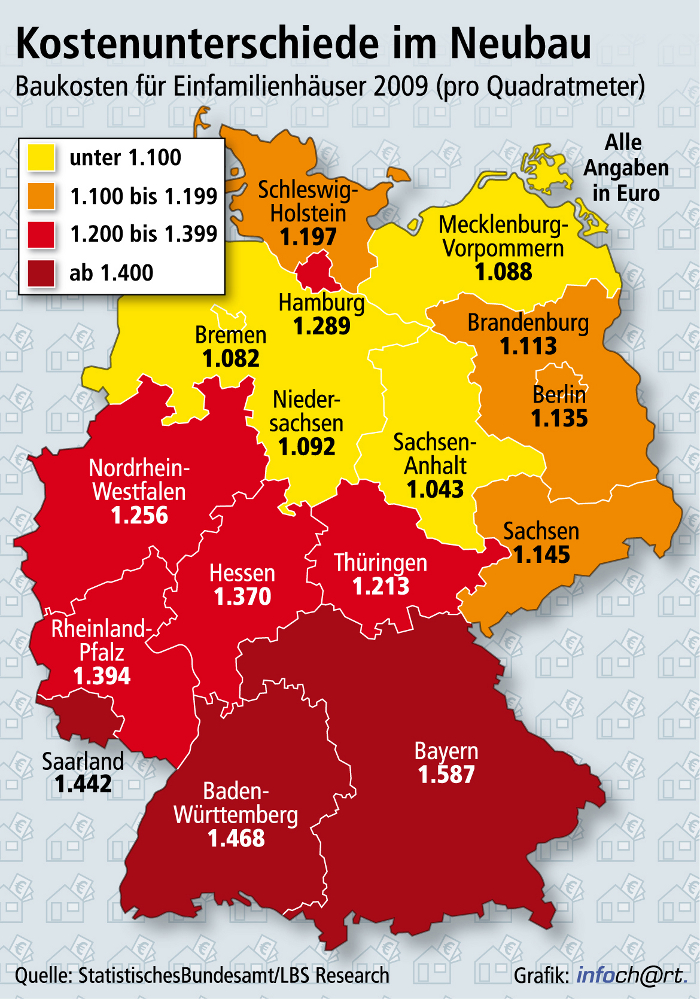

In vier Bundesländern kostet der Quadratmeter Eigenheim weniger als 1.100 Euro - Spitzenreiter Bayern ist 52 Prozent teurer als Sachsen-Anhalt - Neue Einfamilienhäuser in Mecklenburg-Vorpommern mit 114 Quadratmetern am kleinsten BERLIN – Dass je nach Standort enorme Grundstückspreis-Unterschiede bestehen, ist nicht nur den Experten bekannt. Doch auch die Baukosten in Deutschland weisen ein deutliches Süd-Nord-Gefälle auf, wie die jüngste Auswertung von Daten des Statistischen Bundesamtes durch LBS Research zeigt. Die Eigenheim-Bauherren haben 2009 für den Quadratmeter Wohnfläche in Bayern nämlich fast 1.600 Euro eingeplant, in Sachsen-Anhalt dagegen weniger als 1.050 Euro.  Wie die LBS-Experten in ihrer Analyse hervorheben, gelten die typischen Stadt-Umland-Unterschiede bei den Baulandpreisen nicht ohne weiteres auch für die veranschlagten Baukosten. Offenbar setzt intensiver Wettbewerb gerade in den Großstädten enge Grenzen für die Baupreise. Denn in Bremen kostet der Quadratmeter mit 1.082 Euro sogar 10 Euro weniger als in Niedersachsen, in Berlin liegen die Durchschnittskosten mit 1.135 Euro nur gut 20 Euro, also lediglich 2 Prozent, höher als in Brandenburg. Das Hamburger Baukosten-Niveau ist mit knapp 1.290 Euro zwar fast 100 Euro höher als in Schleswig-Holstein, liegt aber 11 Prozent unter dem Quadratmeterpreis im Saarland, das mit 1.442 Euro nur knapp hinter dem "Tabellen-Zweiten" Baden-Württemberg bleibt. Noch größer sind die Baukosten-Unterschiede in den Ländern, so LBS Research, wenn man auf den Gesamtaufwand für ein Eigenheim schaut. Denn Bayern ist nicht nur Spitzenreiter bei den Quadratmeterkosten, sondern liegt auch bei der genehmigten Wohnfläche im Einfamilienhaus mit 155 Quadratmetern im bundesweiten Vergleich fast vorn (nur hinter dem Saarland mit 157 Quadratmetern). Deshalb belaufen sich im südlichen Freistaat die Baukosten im Schnitt auf 246.000 Euro. Das ist fast doppelt so viel wie im Nordosten der Bundesrepublik, in Mecklenburg-Vorpommern, wo die Eigenheime mit 114 Quadratmetern im Ländervergleich am flächensparendsten geplant werden und deshalb im Schnitt nur 124.000 Euro kosten. Immerhin in 11 von 16 Bundesländern liegen nach Auskunft der LBS-Experten die Kosten für Einfamilienhäuser unter 180.000 Euro, darunter auch in Hamburg und Nordrhein-Westfalen. Auffällig ist nach Angaben von LBS Research, dass die geplanten Quadratmeterkosten im Neubau - im Gegensatz zu den weitestgehend stabil gebliebenen Preisen für Gebrauchtimmobilien - in den letzten drei Jahren um über 7 Prozent angestiegen sind. Dahinter stecken nicht nur die Mehrwertsteuererhöhung und gestiegene Rohstoffpreise. Sondern Eigenheim-Bauherren achten offenbar immer mehr auf Qualität und setzen verstärkt vor allem auf eine besonders gute energetische Gebäudeausstattung. Dies hat ihren zusätzlichen Preis, hilft aber natürlich beim Sparen von Wärmekosten. Vor allem aber machen diese Daten für die Immobilien-Spezialisten im internationalen Vergleich eines ganz deutlich: Während es in anderen Ländern auf den Immobilienmärkten turbulent zuging - die Grundstücks- und Baukosten in die Höhe schossen, sich Immobilienpreisblasen bildeten, die mittlerweile teilweise geplatzt sind - ist es in Deutschland in den meisten Regionen weiterhin möglich, für 1.000 bis 1.200 Euro pro Quadratmeter Einfamilienhäuser zu planen; auf jeden Fall dann, wenn die Bauherren zu entsprechenden Kompromissen bei der Verwirklichung ihrer Ansprüche bereit sind.

Quelle: LBS

Seiten: 1 ... 37 38 [39] 40 41 ... 91

|

|

|

|