|

Diese Sektion erlaubt es ihnen alle Beiträge dieses Mitglieds zu sehen. Beachten sie, dass sie nur solche Beiträge sehen können, zu denen sie auch Zugriffsrechte haben.

Nachrichten - parcus

Seiten: 1 ... 41 42 [43] 44 45 ... 91

631

« am: 09. April 2010, 22:24:25 »

Wegen ihrer Form, Farbe und ihrem Duft sind Rosen als Schnittblumen allgemein sehr beliebt. Ihre Haltbarkeit lässt sich durch die Beachtung einiger grundlegender Regeln erheblich verlängern.

Richtige Schnittreife

Wenn sich die grünen Kelchblätter von der Knospe lösen, ist der richtige Zeitpunkt, um Rosen zu schneiden. Bei zu frühzeitigem Schnitt knicken die Stiele dicht unter der Blume ab. Es treten dabei die sogenannten "hängenden Köpfe" auf und folglich vertrocknen die Blüten.

Trockenstress vermeiden

Nach dem Schnitt muß die Rose möglichst ohne Verzögerung in saubere mit frischem Wasser gefüllte Gefäße eingestellt werden. Je länger die Wartezeit ohne Wasser dauert, umso eher welken die Blumen. Trockenstress verkürzt die Haltbarkeit.

Sauberer Anschnitt

Nach Transport oder Vasenwechsel sind die Blütenstiele mittels einem scharfen Messer mit einem langen, schrägen Schnitt, etwa 2 bis 3 cm vom Stielende entfernt, anzuschneiden.

Blätter und Stacheln im unteren Bereich entfernen

Da nicht nur über die Schnittfläche sondern auch über das Stielgewebe Wasser von der Blume aufgenommen wird, sollen die Rosen möglichst tief im Wasser stehen. Um dabei jedoch Bakterienbildung und Fäulnis nicht zu fördern, werden bis zur Höhe des Wasserstandes Blätter und Stacheln entfernt.

Verwendung sauberer Gefäße

Verschmutzte Gefäße und Vasen fördern das Wachstum von Mikroorganismen (z. B. Bakterien) im Wasser. Diese können an der Schnittfläche der Blumenstiele die Wasseraufnahme vermindern und somit die Haltbarkeit negativ beeinträchtigen.

Weiches Wasser fördert die Haltbarkeit

Wenn möglich sollte weiches Wasser (entkarbonisiertes Wasser, sauberes Regenwasser) als Vasenwasser verwendet werden, weil dadurch das Mikroorganismenwachstum verringert wird.

Frischhaltemittel verwenden

Blumenfrischhaltemittel liefern der Schnittblume notwendige Reservestoffe (Zucker), die sie zum vollständigen Aufblühen benötigt und hemmen zudem das Bakterienwachstum im Vasenwasser. Die unterschiedlich formulierten Frischhaltemittel (flüssig, Pulver, Karte) sind sowohl in Blumengeschäften als auch beim Gärtner erhältlich.

Quelle: Institut für Gartenbau

Dieter Neumaier

632

« am: 09. April 2010, 22:12:30 »

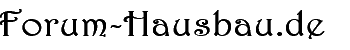

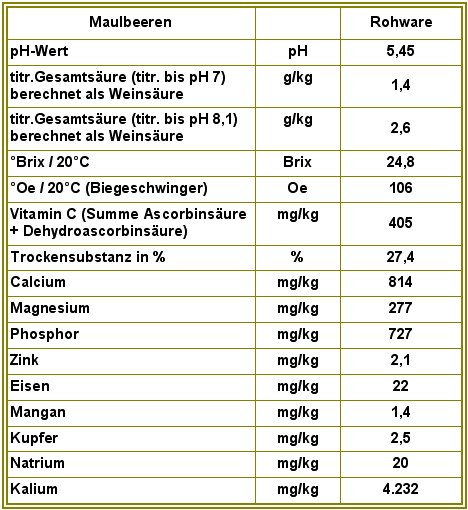

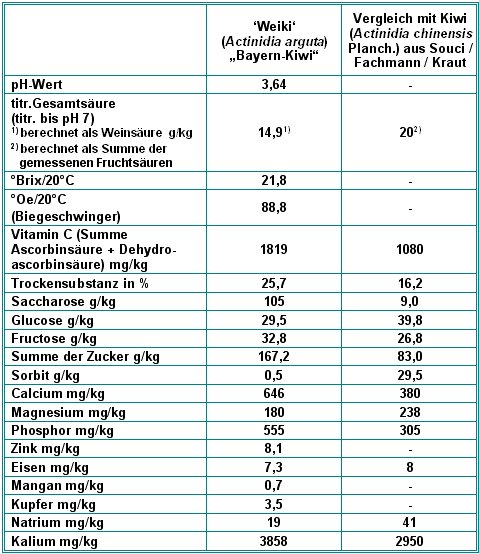

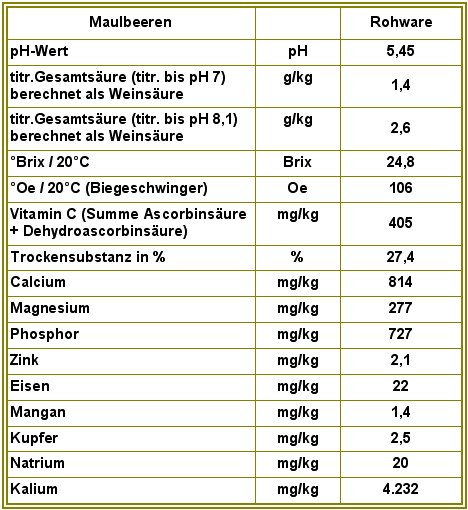

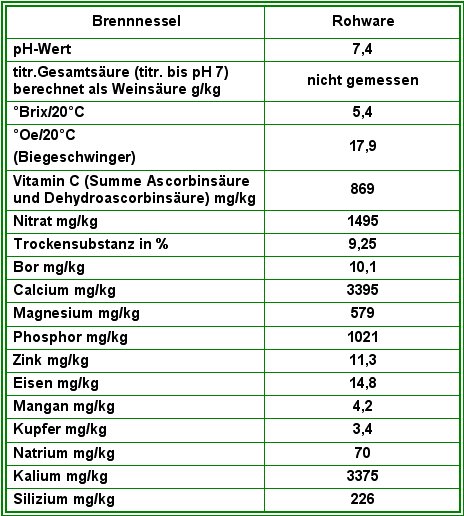

Falls nicht anders vermerkt, beziehen sich die Gehaltsangaben auf kg Frischsubstanz. Die Messwerte sind aus 1 Stichprobe gewonnen. An unterschiedlichen Ernteterminen können Schwankungsbreiten von ± 5 % auftreten. Quelle: Institut für Lebensmitteltechnologie

Adolf Kraus, Rosina Westermeier

633

« am: 09. April 2010, 22:10:13 »

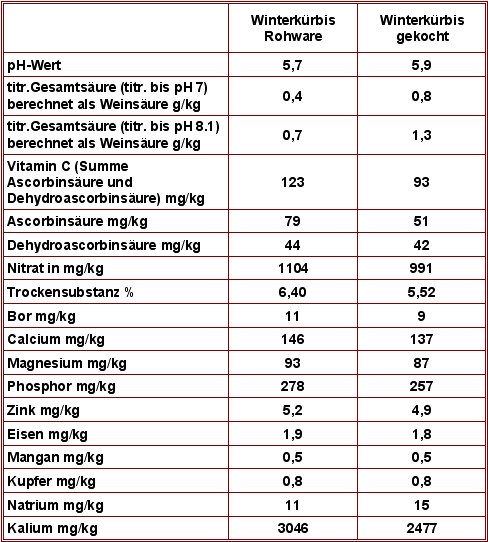

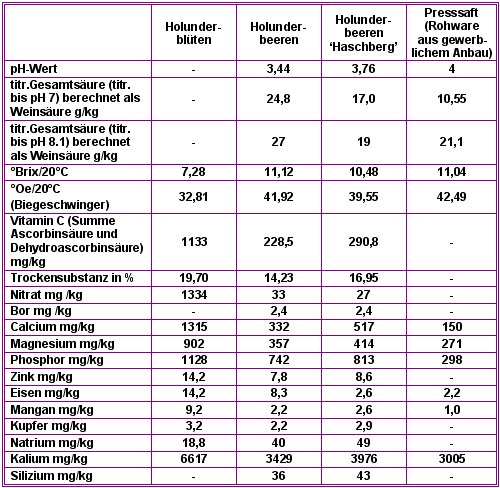

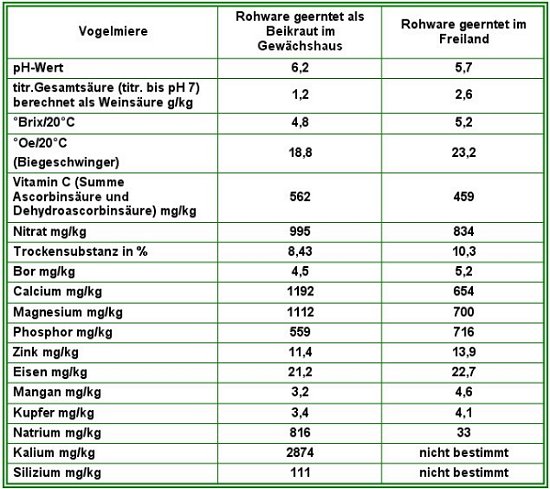

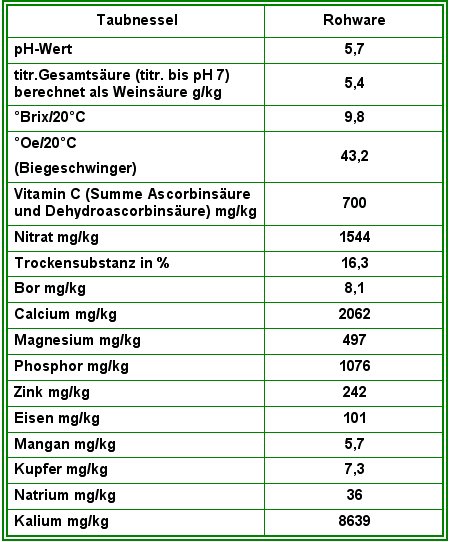

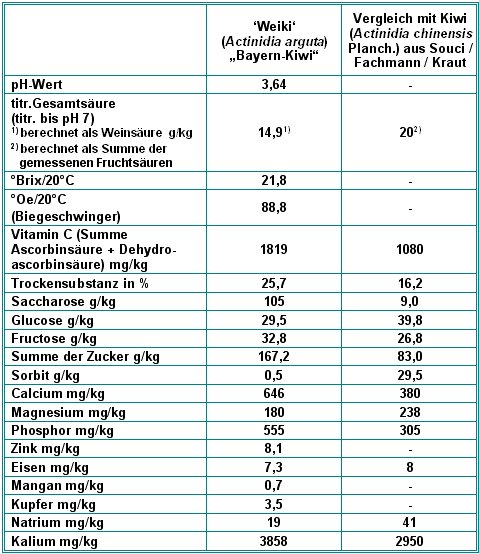

Falls nicht anders vermerkt, beziehen sich die Gehaltsangaben auf kg Frischsubstanz. Die Messwerte sind aus 1 Stichprobe gewonnen. An unterschiedlichen Ernteterminen können Schwankungsbreiten von ± 5 % auftreten. Brix ist die Zuckerkonzentration (lösliche Trockensubstanz) im Zellsaft in Gew. %gemessen mit dem Refraktometer. Der hohe Natriumgehalt ist eventuell durch Arbeitsvorgänge im Gewächshaus bedingt. Quelle: Institut für Lebensmitteltechnologie

Adolf Kraus, Rosina Westermeier

634

« am: 09. April 2010, 22:08:27 »

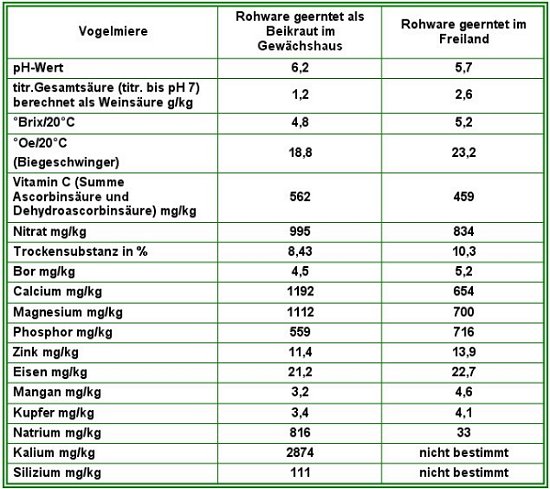

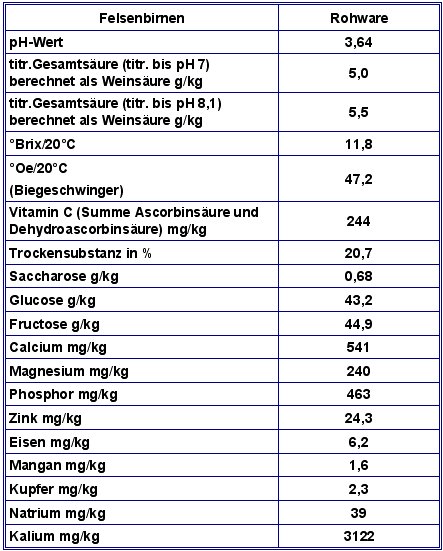

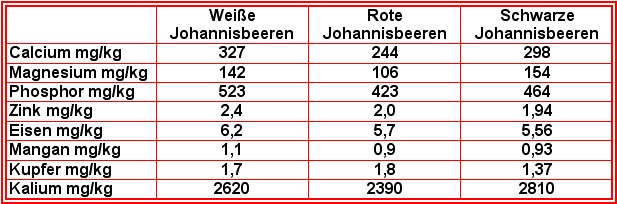

Falls nicht anders vermerkt, beziehen sich die Gehaltsangaben auf kg Frischsubstanz. Die Messwerte sind aus 1 Stichprobe gewonnen. An unterschiedlichen Ernteterminen können Schwankungsbreiten von ± 5 % auftreten. Brix ist die Zuckerkonzentration (lösliche Trockensubstanz) im Zellsaft in Gew. % gemessen mit dem Refraktometer. Die ungewöhnlich hohen Eisen- und Zinkgehalte sind möglicherweise auf Kontaminierungzurückzuführen, da nach dem Waschen und Blanchieren Normalwerte gemessen wurden. Quelle: Institut für Lebensmitteltechnologie

Adolf Kraus, Rosina Westermeier

635

« am: 09. April 2010, 22:06:28 »

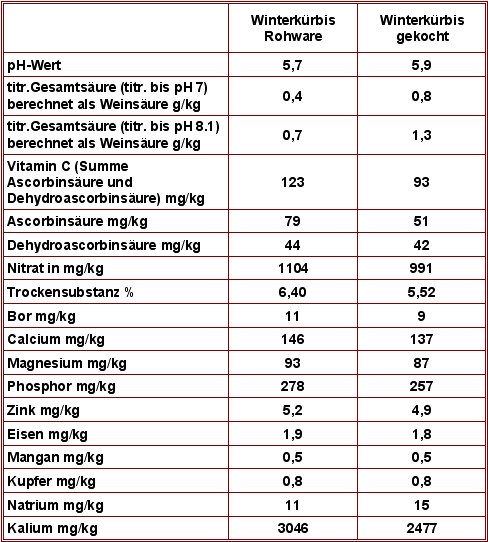

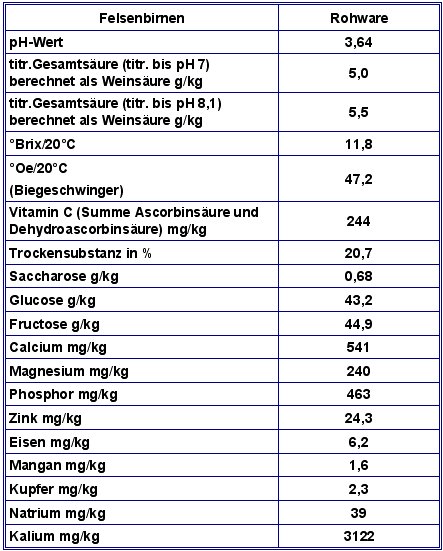

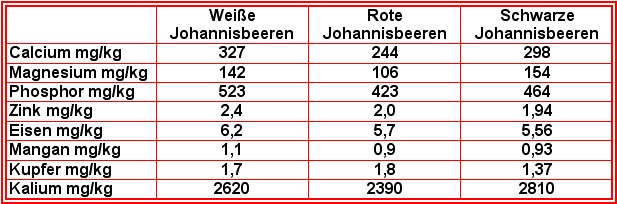

Falls nicht anders vermerkt, beziehen sich die Gehaltsangaben auf kg Frischsubstanz. Die Messwerte sind aus 1 Stichprobe gewonnen. An unterschiedlichen Ernteterminen können Schwankungsbreiten von ± 5 % auftreten. Brix ist die Zuckerkonzentration (lösliche Trockensubstanz) im Zellsaft in Gew. % gemessen mit dem Refraktometer.

Quelle: Institut für Lebensmitteltechnologie

Adolf Kraus, Rosina Westermeier

636

« am: 09. April 2010, 22:03:52 »

alls nicht anders vermerkt, beziehen sich die Gehaltsangaben auf kg Frischsubstanz. Die Messwerte sind aus 1 Stichprobe gewonnen. An unterschiedlichen Ernteterminen können Schwankungsbreiten von ± 5 % auftreten. Brix ist die Zuckerkonzentration (lösliche Trockensubstanz) im Zellsaft in Gew. % gemessen mit dem Refraktometer. Quelle: Institut für Lebensmitteltechnologie

Adolf Kraus, Rosina Westermeier

637

« am: 09. April 2010, 22:02:09 »

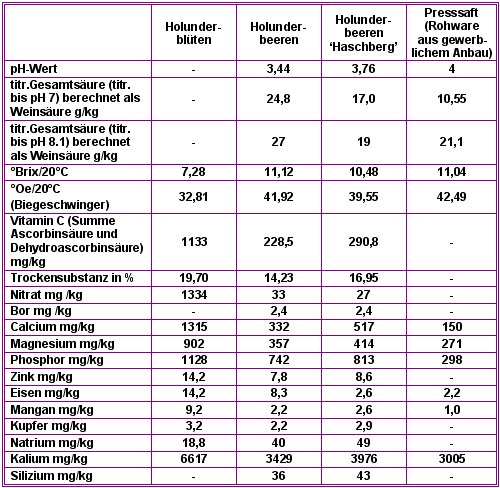

Falls nicht anders vermerkt, beziehen sich die Gehaltsangaben auf kg Frischsubstanz. Die Messwerte sind aus 1 Stichprobe gewonnen. Anunterschiedlichen Ernteterminen können Schwankungsbreiten von ± 5 % auftreten. Brix ist die Zuckerkonzentration (lösliche Trockensubstanz) im Zellsaft in Gew. % gemessen mit dem Refraktometer. Quelle: Institut für Lebensmitteltechnologie

Adolf Kraus, Rosina Westermeier

638

« am: 09. April 2010, 22:00:18 »

Falls nicht anders vermerkt, beziehen sich die Gehaltsangaben auf kg Frischsubstanz. Die Messwerte sind aus 1 Stichprobe gewonnen. An unterschiedlichen Ernteterminen können Schwankungsbreiten von ± 5 % auftreten. Brix ist die Zuckerkonzentration (lösliche Trockensubstanz) im Zellsaft in Gew. % gemessen mit dem Refraktometer. Quelle: Institut für Lebensmitteltechnologie

Adolf Kraus, Rosina Westermeier

639

« am: 09. April 2010, 21:58:14 »

Falls nicht anders vermerkt, beziehen sich die Gehaltsangaben auf kg Frischsubstanz. Die Messwerte sind aus 1 Stichprobe gewonnen. An unterschiedlichen Ernteterminen können Schwankungsbreiten von ± 5 % auftreten. Brix ist die Zuckerkonzentration (lösliche Trockensubstanz) im Zellsaft in Gew. % gemessen mit dem Refraktometer. Quelle: Institut für Lebensmitteltechnologie

Adolf Kraus, Rosina Westermeier

640

« am: 09. April 2010, 21:54:52 »

Falls nicht anders vermerkt, beziehen sich die Gehaltsangaben auf kg Frischsubstanz. Die Messwerte sind aus 1 Stichprobe gewonnen. An unterschiedlichen Ernteterminen können Schwankungsbreiten von ± 5 % auftreten. Brix ist die Zuckerkonzentration (lösliche Trockensubstanz) im Zellsaft in Gew. % gemessen mit dem Refraktometer. Quelle: Institut für Lebensmitteltechnologie

Adolf Kraus, Rosina Westermeier

641

« am: 09. April 2010, 21:52:32 »

Falls nicht anders vermerkt, beziehen sich die Gehaltsangaben auf kg Frischsubstanz. Die Messwerte sind aus 1 Stichprobe gewonnen. An unterschiedlichen Ernteterminen können Schwankungsbreiten von ± 5 % auftreten. Quelle: Institut für Lebensmitteltechnologie

Adolf Kraus, Rosina Westermeier

642

« am: 09. April 2010, 21:46:59 »

Das Kochen mit Blüten und Wildkräutern hat viele Anhänger gefunden. Gerade im Frühling, wenn das erste Grün langsam zu sprießen anfängt und die ersten warmen Sonnenstrahlen die Menschen ins Freie locken, ist die beste Zeit, sich auf die Suche nach Kräutern und Blüten zu machen. Neben stark befahrenen Straßen, intensiv genutzten Wiesen und den typischen Hunde-Gassi-Wegen sollte man besser nichts pflücken. Aber sonst lohnt es sich durchaus, seine Speisen mit Frühlingsgrün aufzuwerten.

Kräutermischungen aus Labkraut, Scharbockskraut, Knoblauchsrauke, Sauerampfer, Gänseblümchenblüten und -blättern, entkelchten Löwenzahnblüten sowie etwas Spitzwegerich, Giersch, Schafgarbenblätter und Vogelmiere schmecken in jedem frischen Salat und besonders auch in Kartoffelsalat. Eine Portion Gänseblümchen auf einem Butterbrot ist nicht nur eine Freude für das Auge, sondern auch für den Gaumen.

Die Zusammensetzung kann natürlich nach eigenen Wünschen und Vorstellungen immer geändert und variiert werden. Wenn Sie es etwas herber bis leicht bitter mögen, nehmen Sie Löwenzahnblätter und etwas mehr von der Schafgarbe.

Die Zeit im Frühling ist relativ kurz und die Pflanzen wachsen kräftig, schießen zum Teil ordentlich in die Höhe und verlieren mit fortschreitender Vegetationszeit zunehmend an Zartheit. Wir stellen deshalb einige Möglichkeiten vor, den Frühling für einige Zeit in Gläsern einzufangen.

Labkraut

Es gibt zwei Arten von Labkraut, beide bei uns recht häufig: Das Echte Labkraut (Galium verum), das im Frühsommer gelb blüht, und das Wiesenlabkraut (Galium album) mit weißlichen Blüten. Beim echten Labkraut ist der Stängel rundlich, beim anderen kantig. Bei beiden sind aber die fast nadelförmigen Blätter wie ein kleiner Quirl am Stiel angeordnet. Sie sind beide gut zu verwenden.

Achtung: Das Klettenlabkraut (Galium aparine) sieht in sehr kleinem Stadium den beiden anderen ähnlich, ist allerdings zum Verzehr nicht geeignet, da es durch seine etwas grobe Behaarung ein ungutes Mundgefühl verursacht. Wenn man über die Blätter streicht, spürt man die Behaarung recht gut. Übrigens findet man für den Waldmeister hin und wieder die Bezeichnung Waldlabkraut.

Knoblauchsrauke (Alliaria petiolata Bieb.)

Eine bei uns ebenfalls recht häufige Pflanze, die sich eher im Halbschatten ansiedelt, ist die Knoblauchsrauke. Ihre Blätter sind herz- bis nierenförmig und stärker rundlich gezähnt. Reibt man die Blätter, riecht man das typische Knoblaucharoma. Es ist aber etwas weniger intensiv als das des Bärlauchs. Die Knoblauchsrauke kann noch verwendet werden, wenn die Pflanze bereits blüht, da die Blätter relativ lange zart bleiben.

Scharbockskraut (Ranunculus ficaria)

Das Scharbockskraut wächst bevorzugt an feuchten nährstoffreichen Plätzen es gehört mit zu den am frühesten vorhandenen Kräutern. Die Blätter sind herz- bis leicht nierenförmig und leicht glänzend. In den Blattachsen wachsen oft kleine Brutzwiebeln. Das Scharbockskraut sollte nicht mehr nach Blühbeginn geerntet werden, da sich dann ein scharf schmeckender und leicht giftiger Stoff (Protoanemonin) ansammelt. Diese Substanz ist, allerdings in unterschiedlichen Konzentrationen, in fast allen Hahnenfußgewächsen zu finden. Scharbockskraut wird als besonders Vitamin C-reich bezeichnet, und wurde früher, wie auch Sauerkraut, zur Heilung von Skorbut eingesetzt.

Wir haben nun nach Wegen gesucht, die Frühlingskräuter zu konservieren, um sie über einen längeren Zeitraum nutzen zu können. Die Kräuter ohne weitere Vorbehandlung einfach einzufrieren kann nicht empfohlen werden. Die grünen Pflanzenteile werden nach dem Auftauen fast schwarz, gelbe Blütenteile bräunlich und weiße glasig. Die Textur wird unangenehm hart, zäh und strohig.

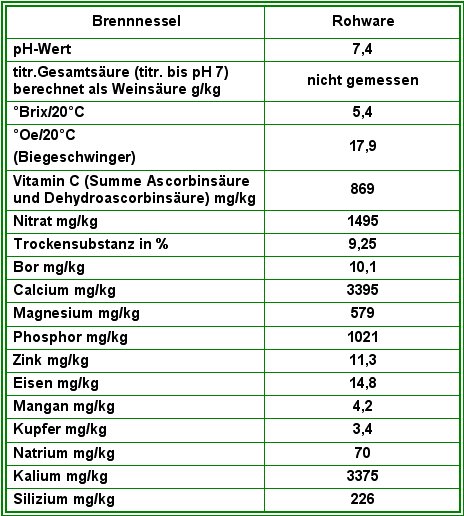

Labor-Untersuchungsergebnisse zu Wildkräutern finden Sie in Tabelle 1.

Einige Rezeptvorschläge

Salatsauce

Aufguss für 3 l fertigen Aufguss:

2 % Essigsäure = 1,2 l Essig mit 5% Säure,

2 % Salz = 60 g Salz,

7,5 % Zucker = 225 g Zucker,

Alles in ein Gefäß geben und mit Wasser auf 3 l auffüllen.

Kräutermischung:

150 g Vogelmiere

100 g Labkraut

100 g Spitzwegerich

70 g Sauerampfer

70 g Löwenzahnblüten, entkelcht

30 g Gänseblümchenblüten

Die Kräuter klein schneiden, die Blüten untermischen und alles in Gläser füllen. Den Aufguss erhitzen, randvoll in die Gläser füllen und verschließen.

Die Gläser möglichst rasch in ein auf 85°C vorgeheiztes Wasserbad stellen und noch 10 Minuten bei dieser Temperatur halten. Angebrochene Gläser sind im Kühlschrank 2 bis 3 Wochen haltbar.

Die so hergestellten Salatsaucen sind nach einem Jahr Lagerzeit geschmacklich und farblich noch in Ordnung, so dass man den Anschluss an die neue Saison erreicht.

Wildkräuter-Pesto

Verwendet haben wir etwa 10 g (eine Handvoll) geputzte Kräuter: Scharbockskraut, Giersch, Labkraut, Knoblauchsranke, Vogelmiere, entkelchte Löwenzahnblüten und von Spitzwegerich und Sauerampfer etwa 5 g.

150 bis 200 ml Öl. Es kann für die Herstellung von Pesto jedes Öl verwendet werden. Ihr persönlicher Geschmack und Qualitätsanspruch sind entscheidend. Wir haben hier normales Sonnenblumenöl verwendet.

Die Kräuter sorgfältig waschen, gut trocken tupfen oder abtrocknen lassen, in etwa 1/2 cm kleine Streifen schneiden und mit einem Zerkleinerer oder dem Zauberstab pürieren. Das Vorschneiden ist notwendig, weil sich sonst einzelne sehr lange Pflanzenfasern bilden. Zum Schluss die entkelchten Löwenzahnblüten dazumischen. Mit Brühenpulver, Salz, Pfeffer und Chili nach Belieben würzen. Anschließend die zerkleinerten Kräuter mit Öl abmischen. Für 100 g Kräuter muss mit 150 bis 200 ml Öl gerechnet werden. Die Masse anschließend in Gläser füllen. Hier ist es wichtig, dass möglichst keine Luftblasen entstehen. Zum Schluss sollte etwa 1/2 cm Öl überstehen, wenn es notwendig ist noch einmal nachfüllen. Durch das Öl wird der Luftzutritt verhindert und mikrobielle Erreger werden am Wachstum gehindert.

Das Pesto kann einige Wochen im Kühlschrank aufbewahrt und wie üblich verwendet werden.

Löwenzahn-Gänseblümchen-Creme

1 Handvoll Gänseblümchenblüten ohne Stiele

1 Handvoll entkelchte Löwenzahnblüten

2 Esslöffel Kokosflocken

2 Esslöffel Zucker

Saft einer Zitrone

500 ml Milch

Gelatine für 1/2 l

Alles zusammen in einen Mixer geben, mit etwa 100 ml von der Milch pürieren, mit der restlichen Milch aufgießen, die nach Vorschrift verarbeitete Gelatine dazugeben und in Portionsschälchen abfüllen. Schalen nicht zu groß wählen, damit sich die Creme nicht absetzen kann.

Ein Teil der Blüten kann auch mit den ausgezupften Blüten von Rotklee ersetzt werden.

Die pürierte Masse kann auch sehr gut eingefroren werden, ohne sich negativ zu verändern.

Quelle: Monika Kabba, Dipl.-Ing. (FH)

Institut für Lebensmitteltechnologie

643

« am: 09. April 2010, 21:41:02 »

Reiche Erträge sind nur von kräftigen und gesunden Pflanzen zu erwarten. Die Grundlage dazu bildet ein gut gewachsener Strauch, der im Obstgarten weiterhin richtig erzogen und gut gepflegt werden muss. Hochwertige Pflanzware bietet viele Vorteile:

Sie

* wächst gut an und macht im Pflanzjahr einen kräftigen Neutrieb

* benötigt wenig Erziehung

* kommt früh in die Ertragsphase

* bringt hohe Erträge

* ist sortenecht

Fünf Tipps für den Einkauf

1. Tipp: Kaufen Sie frisch angelieferte Ware.

Denn je länger die Pflanzen im Verkauf stehen, desto mehr werden sie durch das Anfassen und Umstellen beschädigt. Dabei können Knospen und Zweige abgebrochen und die Rinde verletzt werden.

2. Tipp: Kaufen Sie keine Ladenhüter.

Denn Pflanzen, die schon einige Monate im Verkauf überdauert haben, kränkeln, weil sie meist keine ausreichende Pflege erhielten. Teilweise sind sie nicht geschnitten, nicht umgetopft und zu spät oder zu wenig gedüngt.

3. Tipp: Kaufen Sie keine bereits ausgetriebenen wurzelnackten Pflanzen.

Vor dem Austrieb sollten die Sträucher Wurzeln bilden können, damit sie sicher anwachsen und kräftig treiben. Wurzelnackte Sträucher werden am besten bei frostfreiem Wetter im Herbst oder Spätwinter bis Ende März gepflanzt.

4. Tipp: Kaufen Sie kräftige Pflanzen.

Diese erreichen in kürzerer Zeit die Vollertragsphase.

Johannis- und Stachelbeeren:

Zweijährige Sträucher sind den bewurzelten Steckhölzern oder Ablegern vorzuziehen. Sie sollten 5 - 7 Triebe besitzen. Bei 3 - 4 Trieben müssen noch weitere Tragäste gezogen werden, wodurch sich die Aufbauphase verlängert. 8 - 12-triebige Sträucher bieten keine zusätzlichen Vorteile, da in der Regel nicht mehr als 8 Triebe benötigt werden.

Brombeeren und Himbeeren:

Einjährige wurzelnackte Pflanzen sollten möglichst viele Wurzelknospen am Ansatz der mindestens 50 cm langen Rute besitzen und gut bewurzelt sein. Insbesondere bei Himbeeren ist auf virus- und pilzkrankheitenfreie Pflanzen zu achten, die nicht über Wurzelschnittlinge, sondern in-vitro-vermehrt wurden. Im Labor werden teilungsfähige Zellen (Meristeme) aus den Blattknospen entnommen und auf einem sterilen Nährboden zu gesunden Pflänzchen herangezogen.

5. Tipp: Kaufen Sie nur Sträucher mit Sortenbezeichnung.

Eigenschaften wie hohe Erträge, Robustheit und gutes Aroma der Früchte bringt die Sorte mit. Die Bezeichnung "Schwarze Johannisbeere" ist somit ungenügend.

Empfehlenswerte Beerenobstsorten:

Johannisbeeren:

* Jonkheer van Tets: rote Frühsorte

* Rovada: rote, robuste, mittelspätreifende Sorte mit sehr langen Trauben

* Titania: schwarze, rost- und mehltaurobuste mittelfrühe Sorte, wenig gallmilbenanfällig

* Ometa: schwarze, robuste Sorte

* Weiße Versailler: weiße, wüchsige Frühsorte

Stachelbeeren:

* Invicta: grüne, ertragreiche Sorte, die widerstandsfähig gegen Mehltau ist.

* Mucurines: grüne, robuste, mittelspäte Sorte

* Remarka: rotschalige, ertragreiche, großfrüchtige Stachelbeere

* Rixanta: gelbschalige, mehltaufeste Sorte mit leicht behaarten Beeren.

Himbeeren:

* Meeker: sommertragende, gesunde, großfrüchtige Sorte

* Rubaca: sommertragende, aromatische Himbeere, widerstandsfähig gegen das Wurzelsterben

* Schönemann: aromatische, wüchsige sommertragende Himbeere. Nur für günstige Standorte

* Autumn Bliss: großfrüchtige, herbsttragende, widerstandsfähige Sorte

* Fallgold: gelbfrüchtige, herbsttragende, robuste Himbeere

Brombeeren:

* Loch Ness

* Theodor Reimers

Quelle: Institut für Gartenbau

Ute Renner

644

« am: 09. April 2010, 21:37:32 »

Auch wer keinen eigenen Garten besitzt, muß nicht auf den Obstanbau verzichten. In Balkonkästen und Kübeln lassen sich viele Obstarten auch auf kleinem Raum ziehen, vorausgesetzt sie erhalten einen sonnigen Platz und die entsprechende Pflege.

Obstgehölze in Töpfen und Kübeln

Apfel, Birne, Kirsche, Pfirsich und Aprikose gedeihen gut in Töpfen oder Kübeln, wenn man eine kleinwüchsige Sorte, bzw. bei veredeltem Obst eine schwachwachsende Unterlage wählt. Die Wurzeln dieser kleinbleibenden Obstbäume benötigen nur einen geringen Wurzelraum und geben sich mit dem Platz in einem Pflanzgefäß zufrieden. Schwachwachsende Unterlagen sind M 27 für Apfelbäume, Weiroot oder Gisela für Süßkirschen, und Quitte A für Birnbäume. Auch Beerenobst, wie Johannisbeer- oder Stachelbeerstämmchen, Himbeere, Erdbeere und andere sind für die Kübelkultur geeignet.

Als Pflanzerde kann eine Mischung aus Gartenerde, Kompost und anderen Zusätzen oder gekaufte Einheitserde verwendet werden. Ton- und Lehmanteil der Gartenerde sorgen für ein gutes Wasserhaltevermögen. Grobe Bestandteile wie Rinde, Holzhächsel, Holzfaser, Blähton, Sand u. ä. schaffen eine langanhaltende, stabile Struktur. Kompostzugaben gewährleisten einen gewissen Vorrat an Nährstoffen. Die Kübel, Töpfe oder Kästen, in die gepflanzt wird, können aus Ton, Terracotta, Holz oder Plastik sein, Hauptsache sie haben unten Abzugslöcher. Damit das überschüssige Wasser entweichen kann, sollten die Löcher nicht direkt auf dem Terrassenboden aufliegen, sondern die Gefäße unten kleine Abstandshalter haben. Im Zweifelsfalle wählt man lieber einen etwas zu großen Topf als einen zu kleinen, um einerseits eine bessere Standfestigkeit zu gewährleisten, und andererseits eine gewisse "Pufferzone" gegenüber Pflegefehlern wie Über- oder Unterversorgung mit Nährstoffen und Wasser zu schaffen. Gehölze mit Ballen können ganzjährig eingepflanzt werden, ansonsten wird im zeitigen Frühjahr gepflanzt. Umgetopft werden muß nicht jährlich, sondern erst wenn der Topf zu klein ist oder die Erde zu stark zusammengesackt ist.

Gedüngt werden kann mit Flüssigdüngern, die man dem Gießwasser beimischt, oder festen Volldüngern organischer oder mineralischer Art. Wer Holzhäcksel, Rinde oder Holzfaserstoffe zur Erdmischung gegeben hatte, sollte zu Anfang etwas mehr Stickstoff (z. B. als Hornmehl) geben. Ab Mitte August wird das Düngen eingestellt, bei der Verwendung von organischen Düngern sogar noch etwas eher, um einen sicheren Triebabschluß zu erreichen. Gegossen wird nach Bedarf. Vorsicht vor Staunässe ist geboten, damit die Wurzeln nicht zu faulen beginnen. Auch Topfobst benötigt einen regelmäßigen Schnitt. Das Fruchtholz wird angeschnitten, abgestorbene Zweige werden entfernt, überflüssige oder störende ausgelichtet. Überwintert wird Obst in Kübeln entweder in einem hellen, kalten, aber frostfreien Raum wie Kleingewächshaus, Wintergarten oder einem hellen, kühlen Treppenhaus. Frostverträglichere Arten und Sorten können im Garten in die Erde eingesenkt werden. Wer seine Obstgehölze draußen auf dem Balkon überwintern muß, stellt sie dicht zusammen auf eine wärmeisolierende Schicht und schützt sie mit Stroh, Schilfmatten, Reisig u.ä.. Auch während der Überwinterungsphase muß die Feuchtigkeit im Topf kontrolliert werden. Der Wurzelballen sollte nie vollständig austrocken, darf aber auch nicht zu naß sein (Schutz vor starken Niederschlägen während der kalten Jahreszeit). Immergrüne Laub- und Nadelgehölzen erleiden an sonnigen Tagen bei gleichzeitigem Dauerfrost häufig Frosttrockenheitsschäden, weil das Wasser im Topf noch gefroren und damit nicht pflanzenverfügbar ist, die Pflanzen aber wegen der Wärme an den oberirdischen Pflanzenteilen bereits Wasser verdunsten und damit den Saftstrom in Gang setzen. Bei solchen Wetterlagen wird vorbeugend gegossen.

Ballerinas

Ballerinas sind Apfelbaumsorten, die sich besonders für kleine Flächen eignen, denn sie bilden keine Seitentriebe aus, sondern beschränken sich auf Stamm und kleine Fruchtspieße. Sie werden maximal 3 - 4 Meter hoch. Gute Sorten sind "Bolero" (ähnelt geschmacklich "James Grieve"), "Polka", "Waltz" (ähnelt "Golden Delicious") und "Maypole" (Zierapfelsorte, rosa Blüten, Früchte für die Geleeherstellung geeignet). Ballerinas wirken besonders während der Blüte und zur Tragzeit sehr dekorativ. Sollte sich doch mal ein Nebenast zeigen, wird er bis auf einen Stummel von 2 bis 3 Knospen entfernt. Da sich Ballerinas schlecht selbst befruchten, werden mindestens zwei Sorten gepflanzt. Ansonsten werden sie wie die anderen, heimischen Obstarten in Kübeln gepflegt und überwintert.

Erdbeeren in Balkonkästen und Ampeln

Da Erdbeerpflanzen wenig Wurzelraum benötigen, wachsen sie auch in Töpfen, Ampeln und Balkonkästen gut. Sie wirken einzeln, aber auch in Mischbepflanzungen mit Sommerblumen, Kräutern und kleinwachsenden Gemüsesorten sehr dekorativ. Die gebildeten Ausläufer bleiben lange Zeit grün. Sie können auch abgeschnitten und eingetopft werden, damit sie dann im nächsten Jahr fruchten. Abgestorbene Blätter oder Ausläufer werden regelmäßig entfernt. Geeignet ist beispielsweise die Erdbeersorte "Florika" (Vescana-Erdbeere), die sehr stark Ausläufer treibt, äußerst robust ist und aufrechtwachsende Fruchstände hat. Ihr Geschmack ist intensiv und aromatisch, ähnlich der Walderdbeere.

Exotische Früchte

Nicht nur die heimischen Obstarten können Balkon und Terrasse verschönern und den Speisezettel bereichern, gerade die exotischen Fruchtbringer wie Zitrusgewächse, Feige, Banane und Granatapfel eignen sich für die Kübelkultur, da sie in unseren Breiten nicht draußen überwintert werden können, sondern in einen hellen, frostfreien Raum gebracht werden müssen. Den ersten leichten Frost halten Zitrusgewächse gerade noch aus, drohen Temperaturen bis - 5 Grad Celsius müssen diese Pflanzen ins Winterquartier. Die Banane (Musa) kann im Extremfall kurzfristig auch noch - 5 Grad Celsius und Granatapfel und Feige sogar bis - 12 Grad Celsius vertragen. Dann ist es aber auch für sie höchste Zeit für die Übersiedelung ins Winterquartier. Kühl überwinterte Exoten werden möglichst frühzeitig im Frühjahr wieder ausgeräumt, wärmer überwinterte erst nach den Eisheiligen im Mai.

Quelle: Institut für Gartenbau

645

« am: 09. April 2010, 21:30:30 »

Heidel-, Preisel- und Moosbeeren stellen besondere Ansprüche an den Boden, die unbedingt beachtet werden müssen, damit die Sträucher gesund wachsen und reich tragen. Der Wasserbedarf ist hoch. Bei Trockenheit treiben sie zu wenig, bilden unzureichend Blütenknospen und sterben z. T. ab. Trotzdem sind Heidel- , Preisel- und Moosbeeren keine Sumpfpflanzen. Bei Staunässe werfen sie die Blätter ab und gehen ein. Ein verdichteter Untergrund (z. B. durch Baumaßnahmen oder Ortsstein) muß vor der Pflanzung aufgebrochen werden, damit das Regenwasser zügig in tiefere Schichten sickern kann. Günstig für die Wasserversorgung ist ein hoher Grund- wasserstand von etwa 30 - 90 cm unter der Bodenoberfläche. Bei zu tief stehendem Grundwasser muß während des Sommers öfters gegossen werden. Heidel-, Preisel- und Moosbeeren lieben einen stark humosen Boden (der optimale Humusgehalt liegt bei 70 %). Diese Werte erreichen nur Moorböden. Dagegen besitzen Gartenböden gewöhnlich einen Humusgehalt von unter 5 %. Der Humus verbessert die Eigenschaften des Bodens, er speichert Wasser und schafft gleichzeitig luftführende Poren. Zudem sollte der Boden sauer sein, d. h. einen niedrigen pH-Wert von 4,5 bis 5,5 besitzen. Im Vergleich dazu weisen Gartenböden einen pH-Wert um 6,5 auf. Der Humus wird bei saurem Boden sehr langsam von den Bodenlebewesen abgebaut, er bleibt daher lange erhalten. Pflanzen:Für die Pflanzung eines Heidelbeerstrauches wird eine Pflanzgrube von 1,50 m Länge und 1,50 m Breite 50 - 60 cm tief ausgehoben. Mehrere Sträucher können auf ein Beet mit einem Abstand von 1,20 - 1,50 m gepflanzt werden. Ein Drittel des Erdaushubs ist mit organischem Material gut zu vermischen. Auf ein wenig Torf zur Bodenverbesserung kann bei Heidel- Preisel- und Moosbeeren nicht verzichtet werden. Zur Ergänzung bietet sich Waldhumus (Waldbesitzer vorher fragen!), verrottetes Eichenlaub und vor allem vermodernde Holzabfälle, Sägespäne oder -mehl an. Bei schweren Böden sollte zusätzlich etwas Sand zugegeben werden. Nach dem Einfüllen der Erdmischung und dem Pflanzen wird der Strauch kräftig angegossen. Düngen:Erst nach dem Anwachsen und Treiben des Strauches, etwa einen Monat nach Pflanzung, wird vorsichtig gedüngt. Bei zu hoher Düngung kommt es zu braunen Blattspitzen und -rändern. Entsprechend dem Nährstoffbedarf (siehe Tabelle 1) kann mit mineralischen Einzel- oder Volldüngern oder mit organischen Düngern gedüngt werden. Ab dem 2. Standjahr erhalten die Sträucher zwei Drittel der empfohlenen Düngermenge nach dem Austrieb im April/Mai und das restliche Drittel Anfang Juni. Jährliche Düngung mit Einzeldüngern:14 g / m² Schwefelsaures Ammoniak oder 11 g / m² Ammonsulfatsalpeter und 11 g / m² Superphosphat und 17 g / m² Kalimagnesia Jährliche Düngung mit mineralischem Volldünger:25 g / m² Nitrophoska blau (12-12-20) Düngung mit organischen Düngern:1 - 2 kg / m² Stallmist alle 3 Jahre oder 37,5 g / m² Hornoska spezial (8-7-10-1,5) jährlich  Tabelle 1: Rein-Nährstoffbedarf von Heidelbeeren pro m² und Jahr Mulchen:Jährlich ist der Boden mit Humus zu versorgen. Wenn keine organischen Dünger wie Stallmist, Horn- und Blutmehle ausgebracht wurden, empfiehlt es sich mit Sägespänen zu mulchen.Eine etwa 5 - 10 cm dicke Mulchschicht verhindert Unkrautbewchus und schützt den Boden vor Verschlämmung. Besonders die feinen Saugwurzeln der Heidelbeeren wachsen gerne unter der Humusschicht, weil dort die Erde stets locker und feucht ist. Als Ersatz für Sägespäne bietet sich Stroh und Eichenlaub an. Dagegen sollte Rindenmulch sparsam verwendet werden, da speziell für Moorbeetpflanzen der pH-Wert noch zu hoch liegen könnte. Hier sind Holzspäne mit einem pH-Wert von 3,5 - 4 günstiger. Sowohl bei wenig verrottetem Rindenmulch als auch bei Holzspäne muß auf die Stickstoff-Festlegung Rücksicht genommen werden. Quelle: Institut für Gartenbau

Ute Renner, Dipl. Ing. (FH) Gartenbau

Seiten: 1 ... 41 42 [43] 44 45 ... 91

|

|

|

|