1021

Keller & Bodenplatte / Re: Was ist besser für einen Keller, schwarze oder weiße Wanne ?

« am: 27. November 2009, 17:25:46 »

Hallo,

Eine der wichtigsten Aufgaben für die Errichtung eines Bauwerkes ist die Planung der Gebäudeabdichtung.

Insbesondere bei Grund-, Quell, -Schicht- oder Hangwasser.

Im Deutschen Ingenieurblatt gab es dazu mal einen sehr guten Artikel, den ich Ihnen in Auszügen nicht vorenthalten will:

In der Abdichtungstechnik wird derzeit zwischen zwei Grundtypen unterschieden:

Hautabdichtungen, bei denen erdseitig auf die Konstruktion aufgebrachte Materialien das Eindringen von Feuchtigkeit verhindern sollen. Da in der Vergangenheit fast ausschließlich bituminöse Stoffe verwendet wurden, hat sich für diesen Typ auch der Begriff Schwarze Wanne durchgesetzt. In jüngster Zeit werden auch Abdichtungsstoffe auf Kunststoffbasis verwendet.

Starre Abdichtungen, bei denen die Tragkonstruktion selbst neben der ihr eigentlich zugedachten Funktion der Lastabtragung auch die Abdichtungsaufgaben übernimmt. Zur Herstellung der hierzu erforderlichen wasserundurchlässigen Betone werden häufig Hochofenzemente verwendet, die sehr hell aussehende Baustofte ergeben. Diesem Erscheinungsbild verdankt das so genannte "Betonquerschnitts-Abdichtungsverfahren" den Namen Weiße Wanne. Es sei nebenbei erwähnt, dass auch zusätzliche , erdseitig aufgebrachte Putze und Schlämme die Funktion der Abdichtung übernehmen können. Dieses Verfahren ist jedoch kaum verbreitet oder wird als Ergänzung zur Weißen Wanne verwendet.

Eine weitere altbekannte, jedoch in Vergessenheit geratene und jetzt wieder entdeckte Form der Abdichtung stellt die Bentonit-Abdichtung dar. Hierbei handelt es sich um eine Hautabdichtung, bei der die mit Feuchtigkeit in Berührung kommenden Bauteile wie Wand und Boden erdseitig in Bentonitbahnen gehüllt werden. Bentonit ist ein natürlich vorkommender, hochquellfähiger Ton, der bereits in geringer Schichtdicke eine stark abdichtende Wirkung gegenüber Wasser besitzt. Aufgrund seiner braunen Färbung bezeichnet man diese Form der Abdichtung folgerichtig als Braune Wanne.

Grundsätzliche Überlegungen zur Wahl der Abdichtungsart

Grundsätzlich ist es nicht möglich, eine Abdichtungsart als gut oder als schlecht zu bezeichnen. Ein Gebäude ist eine Einzelanfertigung und als solche den Unwägbarkeiten der erstmaligen Ausführung ausgesetzt. Gerade dieser Aspekt ist auch bei der Wahl der für das jeweilige Gebäude richtigen Abdichtungsart zu berücksichtigen.

Erst dann, wenn die Beanspruchung des Bauwerkes durch Wasser und Wasseranfall sowie die tatsächlich vorgesehene Nutzung bekannt sind, kann der Planer in Zusammenarbeit mit dem Sonderfachmann Art und Ausführung der entsprechenden Abdichtungsart festlegen.

Die Hauptaufgabe besteht darin, die Art der Abdichtung an den Gebäudecharakter und die sich hieraus ergebenden Erschwernisse anzupassen. Planung, Ausführung und Überwachung von Abdichtungsarbeiten müssen ernst genommen werden, auch wenn diese nur einen geringen Prozentsatz der gesamten Baukosten ausmachen.

Statistisch belegt gehen 40 Prozent der Gesamtschäden im Bau auf Unzulänglichkeiten bei der Planung und 40 Prozent auf falsche Ausführung zurück. Der planende, ausführende und überwachende Ingenieur hat sich daher gerade bei der Wahl der ,,passenden" Abdichtungsart mit einer Vielzahl von Fragen und Überlegungen auseinander zu setzen. Erst deren Beantwortung, eine angemessene Planung der bauwerksbezogenen Anforderungen und eine sorgfältige Bauausführung ergeben ein schadensfreies, funktionsfähiges Bauwerk.

Auch die bisher genannten Abdichtungsarten - Schwarze Wanne, Weiße Wanne, Braune Wanne - können nicht generell als geeignet oder ungeeignet für ein Bauvorhaben angesehen werden. Erst das Zusammenspiel zwischen Architekt, Tragwerksplaner und Baugrundsachverständigem kann dazu führen, Risiken zu minimieren und unwirtschaftliche Lösungen zu vermeiden. Durch eine allgemeine Kooperation lässt sich die Abdichtungsart festlegen, die den ihr zugedachten Zweck am besten erfüllt.

Die spätere Nutzungsart ist für die Planung entscheidend

Oftmals hat ein Bauherr während der Planungsphase noch keine konkreten Vorstellungen von der späteren Nutzung seines Kellergeschosses. Auch spätere Nutzungsänderungen sind nicht ausgeschlossen. Die Frage nach der Nutzung ist solange bedeutungslos, wie im Kellerbereich kein Wasser ansteht. Ist dies jedoch der Fall, ist die spätere Nutzung von entscheidender Bedeutung für die Auswahl der richtigen Abdichtungsart.

Während bei der Schwarzen Wanne praktisch kein Feuchtetransport von außen nach innen stattfindet und der Keller staubtrocken bleibt, ist eine Weiße Wanne aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton) entgegen einer weit verbreiteten Meinung nicht wasserdicht.

Ungerissener Beton besitzt einen Durchlässigkeitswert K(f)< 10(-16) m/s, ist jedoch völlig rissefrei nicht herstellbar. Hierauf und auf die Konsequenzen daraus sollten gerade Planer einen Bauherr in jedem Fall hinweisen. Bei Bauteilen aus WU-Beton findet ein Feuchtetransport durch Dampfdiffusion und kapillare Wasserwanderung statt, der jedoch bei entsprechender Konstruktion so gering ist, dass auf der Innenseite mehr Wasser verdunstet als von außen nachtransportiert wird.

Das Bauteil bleibt oberflächlich trocken. Falls keine entsprechende Zwangslüftungen vorgesehen sind, erfolgt jedoch eine langsame Erhöhung der relativen Luftfeuchte im Raum. Dies ist bei der Nutzung der Räume zu berücksichtigen. Für die Planung und Ausführung bedeutet es, dass Weiße Wannen so zu konstruieren sind, dass das diffundierende Wasser sicher und schadensfrei verdunsten kann. Hierzu ist sicherzustellen, dass die Luft an den betroffenen Flächen ,,entlangstreichen" kann. Wird dies durch nicht aufgeständerte, unbelüftete Fußböden, durch luftdichte Beläge oder durch Einbauten verhindert, fällt an den betroffenen Stellen Wasser aus und es kommt zu optisch sichtbaren Feuchteschäden.

Bentonitabdichtungen sind wie Weiße Wannen als wasserundurchlässig einzustufen. Aufgrund der sehr geringen Wasserdurchlässigkeit (FraDimat besitzt einen Durchlässigkeitswert von K(f) < 10(-12) m/s ) ist die Diffusion jedoch erst bei sehr hohem Druckgefälle von Bedeutung. Die diffundierende Wassermenge ist aufgrund des niedrigen Durchlässigkeitsbeiwertes so gering, dass die Feuchtigkeit normalerweise schadensfrei verdunsten kann. Eingehende Kenntnisse des Baugrundes und der Wasserverhältnisse sind generell entscheidend für die Qualität einer Planung.

Die Baugrund-Verhältnisse muss der Planer genau kennen

Gerade zur Auswahl der Abdichtungsart müssen die Baugrund- und Grundwasserverhältnisse eingehend erkundet werden. Neben der Art der Wassereinwirkung (drückend, nicht drückend), dem höchstmöglichen Grundwasserstand und den Baugrundverhältnissen ist die Bestimmung des chemischen Angriffsgrades des Wassers von entscheidender Bedeutung für die Dauerhaftigkeit der Abdichtung.

Auch die Frage, ob Kellergeschosse ständig im Wasser stehen oder in der Wasserwechselzone zu liegen kommen, ist für die Wahl des Andichtungssystems von größter Bedeutung. Ein großer Vorteil von Hautabdichtungen (Braune Wanne, Schwarze Wanne) gegenüber starren Abdichtungen ist darin zu sehen, dass der tragende Betonquerschnitt nicht unmittelbar mit aggressivem Wasser in Berührung gelangt. Durch die Abdichtung wird das betonaggressive Medium vom tragenden Bauteil fern gehalten. Besondere Anforderungen an die Betongüte, die Betondeckung und die Ausführung der Tragkonstruktion bestehen nicht, da die Abdichtung an sich chemisch beständig sein muss.

Zu erwähnen ist, dass FraDimat die Forderung nach chemischer Beständigkeit und verhindertem lonenaustausch in hohem Maß ohne Einschränkung der Funktionsfähigkeit erfüllt.

Wetterverhältnisse können Termine durcheinander bringen

Erfahrungsgemäß werden die Abdichtungsarbeiten von Bauwerken zu einem Zeitpunkt ausgeführt, zu dem Probleme aus ungünstigen Witterungsverhältnissen entstehen können. Da sie am Beginn der Rohbauarbeiten liegen, fallen Abdichtungsarbeiten sehr häufig auf Frühjahr oder Herbst verbunden mit den dort oftmals unsicheren Wetterbedingungen.

Während Braune und Weiße Wannen relativ witterungsunabhängig sind, ist bei schwarzen Abdichtungen zu beachten, dass sie auf nassem oder feuchtem Untergrund oder bei Regenwetter nicht ausgeführt werden können. Außerdem werden die klassischen Abdichtungsverfahren fast ausschließlich von Spezialisten durchgeführt, die hinsichtlich ihrer Gewerke höchste Ansprüche an günstige Witterungsvoraussetzungen stellen. Aus diesen Gründen bleibt es oftmals nicht aus, dass sich bei ungünstigen Wetterverhältnissen größere Zeitverschiebungen in der Terminplanung eines Bauvorhabens ergeben können.

Im Gegensatz dazu können Braune und Weiße Wannen selbst bei Tau, Regen oder geringem Frost hergestellt werden. Der Untergrund muss nach einem Regenschauer nicht abtrocknen, die Restfeuchte der Betonkonstruktion ist ohne Auswirkung auf die weiteren Arbeiten. Hinsichtlich Kosten und Terminen besteht weitestgehend Planungssicherheit.

Jede Wannen-Art hat ihre eigenen zeitlichen Ansprüche

Die drei zur Diskussion stehenden Abdichtungsarten haben recht unterschiedliche Auswirkungen auf die Dauer einer Baumaßnahme. Schwarze Abdichtungen erfordern zu ihrer Herstellung günstige Witterungsverhältnisse. Regen, Schnee, Tau, Restfeuchte im Beton und Feuchtigkeit im Allgemeinen können die Qualität der Abdichtung bei dieser Ausführungsart sehr schnell verschlechtern.

An die Tragkonstruktion des Gebäudes bestehen keine größeren Anforderungen, wobei zu beachten ist, dass der Betonquerschnitt vor dem Aufkleben in gewissen Grenzen ,,trocken" sein muss. Die Restfeuchte darf nicht zu hoch sein. Falls diese Voraussetzungen nicht vorliegen, ergeben sich aus der schwarzen Abdichtung zeitliche Auswirkungen auf die Hinterfüllung des Bauwerkes und damit auf die Bauzeit an sich. Weiße Wannen erfordern wegen der vorzunehmenden Rissbreitenbeschränkung einen erhöhten Bewehrungsaufwand. Es besteht ein sehr hoher Anspruch an die Betonqualität und an die Fugenausbildung (Dehn- und Arbeitsfugen). Neben diesem Aspekt ist bei der Herstellung von Weißen Wannen der Nachbehandlung des Betons größte Bedeutung beizumessen. Mängel bei der Nachbehandlung in Form voll Nichtauflegen einer windgesicherten PE-Folie auf die Bodenplatte oder die Nichteinhaltung von Ausschalfristen bei Wänden sind gerade bei wiederholtem Frost/Tau- und Nass/Trocken-Wechsel häufig Ursache von Schäden. Eine ordnungsgemäße Nachbehandlung erfordert jedoch ausreichend Bauzeit und gerade diese ist oftmals knapp bemessen oder wird unter anderem häufig in Form von nicht eingehaltenen Ausschalfristen eingespart.

Im Gegensatz zu Schwarzen Abdichtungen können Bentonitabdichtungen bei praktisch jeder Witterung eingebaut werden. Sie sind einfach zu verlegen und erfordern keine spezielle Untergrundbehandlung. Die Restfeuchte des Untergrundes oder der Konstruktion ist ohne Bedeutung für die Verlegung. Die Baugrube kann aufgrund der sofortigen Dichtigkeit sofort nach dem Verlegen hinterfüllt werden. An die Tragkonstruktion bestehen keine über DIN 1045 hinausgehende Anforderungen.

Der Bewehrungsgehalt ist zur Rissesicherung nicht konstruktiv zu erhöhen, wodurch sich bei der Stahlverlegung Zeitvorteile ergeben. Gerade dann, wenn eine aufwendige Wasserhaltung zu betreiben ist, ist die Einsparung von Bauzeit als wesentlicher Kostenfaktor von entscheidender Bedeutung für die Auswahl des Abdichtungsverfahrens.

Hautabdichtungen sind auf alle Bauweisen anwendbar

Hautabdichtungen (Braune und Schwarze Wannen) sind unabhängig von der Konstruktion auf alle Bauweisen anwendbar Einfache Konstruktionen mit Einzel- und Streifenfundamenten sind möglich. Zu beachten ist jedoch, dass solchermaßen einfache Konstruktionen oftmals aufwendige, zum Teil recht kostenintensive und schadensanfällige Abdichtungsdetails ergeben. Aus diesem Grund sind, wie bei Weißen Wannen auch, die Einflüsse der Abdichtungsart auf die Bauwerkskonstruktion nicht zu unterschätzen. Anzustreben sind generell ebene Bauwerksunter- und -außenseiten ohne Verzahnungen. Eine Zwischenlage aus PH-Folien verhindert Schwindbehinderungen. FraDimat bildet unter der Betonsohle ein optimales Gleitlager zur Reduzierung der auftretenden Zwangsspannungen infolge abfließender Hydrationswärme. Damit wird die Rissanfälligkeit der Betonsohle erheblich reduziert.

Einfache Grundrissformen sollten in jedem Fall angestrebt werden. Vorsprünge, Einsprünge, Querschnittsschwächungen oder Nischen sind nach Möglichkeit zu vermeiden. Als Besonderheit sind bei Weißen Wannen Mindestdicken für Einzelbauteile einzuhalten. Auch Leerrohre in Wänden und TG-Decken sind bei starren Abdichtungen häufig problematisch. Das Betonieren mit WU-Beton sollte in möglichst einem Arbeitsgang erfolgen.

Für Weiße Wannen gibt es keine festen Regeln

Die Ausführung von Schwarzen Wannen basiert im Wesentlichen auf DIN 18195 Teil 1 bis 10 (Bauwerksabdichtungen) sowie auf VOB C mit den DIN-Normen 18336, DIN 18337, DIN 18338 und 18354. Die Ausführungsdetails sind in Form von Zeichnungen in der Fachliteratur ausgiebig dargestellt. Zudem kann es sich als von Vorteil erweisen, dass die Arbeiten von einem Spezialisten geplant und ausgeführt werden. Dieser übernimmt nur für sein Gewerk die Haftung und fordert somit die günstigsten Voraussetzungen hierfür.

Weiße Wannen werden nach keinen festen Regelwerk hergestellt. Für den Bau mit WU-Beton sind die technische Regeln in DIN 1045 bzw. in den DBV- Merkblättern zusammengefasst. Hieraus lässt sich folgern, dass zwar der Baustoff ,,WU-Beton" an sich, nicht jedoch die Bauweise genormt ist. Für den Planer hat dies den Vorteil, dass beim Bau mit vvasserundurchlässigem Beton das ingenieurmäßige Denken gefordert ist.

Der freien Konstruktion sind durch eng gefasste Detailvorschriften keine Grenzen gesetzt. Der Betontechnologie kommt speziell hinsichtlich folgender Punkte eine entscheidende Bedeutung zu:

* Die Konstruktion ist auf Last- und Zwangsbeanspruchungen zu bemessen. Die Bewehrung ist in Abhängigkeit von der zulässigen Rissbreite anzuordnen. Für den Übergang Bodenplatte - Wand sind spezielle Anschlussbetone kleinerer Körnung zu verwenden.

* Die Betonfestigkeitsklassen sind bereits im Zuge der Planung festzulegen und der Bemessung zugrunde zu legen. Sie sind bei der Ausführung einzuhalten. Betone mit niedriger Hydrationswärme, geringem Schwindverhalten und niedrigem w/z-Wert sind anzustreben. Gerade die ,gute" Absicht der ausführenden Firma, einen hochwertigeren Beton als geplant und ausgeschrieben zu wählen, bewirkt aufgrund seines höheren Zementgehaltes eine erhöhte Neigung des Bauteils zur Rissbildung.

* In Abhängigkeit von der erforderlichen Bewehrung ist das Größtkorn des Zuschlages zu wählen.

* Die Fugenausbildung und Fugendichtung ist detailmäßig durchzuplanen. Es sind dichtungstechnische Systemplanungen zu erarbeiten. Diese Aufgabe kann nicht dem Bauleiter oder Polier vor Ort aufgebürdet werden. Die Arbeiten sind zu überwachen.

* Rohrdurchführungen sind mit Dichtflanschen auszuführen. Aussparungen sollten nicht hergestellt werden.

* Betonierablauf und Betonierabschnitte sind zu planen.

* Die Baustelle ist als B II – Baustelle zu führen, auch wenn DIN 1045 andere Möglichkeiten zulässt.

* Eventuelle Rüttellücken bei hochbewehrten Bauteilen sind wie bei allen Bauteilen vorzusehen. Gerade bei Weißen Wannen sind sie von entscheidender Bedeutung. Auf gute, ausreichende und rechtzeitige Verdichtung und Nachverdichtung ist zu achten. Die Betondeckung ist festzulegen. Schalungsanker und die Abdichtung der Ankerlöcher ist zu bestimmen.

* Gerade bei Weißen Wannen ist die Betonlieferung zur Baustelle an die Betoniergeschwindigkeit vor Ort anzupassen, da ansonsten die Gefahr des Ansteifens des Betons besteht.

* Der ausreichenden Nachbehandlung des jungen Betons gegen Abkühlen und Austrocknen kann nicht genügend Aufmerksamkeit beigemessen werden.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass eine umfassende Planung in Verbindung mit einer einfachen Konstruktion bei günstiger Zusammensetzung und sorgfältiger Verarbeitung des Betons zwar keine dichten, jedoch wasserundurchlässige Bauteile ergibt. Eine Vielzahl von Aspekten ist zu beachten und darf im Zuge der üblichen Alltagsroutine keinesfalls vergessen werden.

Der Einfluss jedes einzelnen Punktes auf das mangelfreie Gebäude sollte in keiner Weise unterschätzt werden. Gerade aufgrund der Vielzahl von Faktoren werden immer wieder Fehler gemacht und wichtige Punkte bei der Ausführung übersehen.

Bei Mineralischen Abdichtungen, wie FraDimat, ist grundsätzlich ein geringeres technologisches Verständnis erforderlich. Bentonitabdichtungen sind wie Weiße Wannen an kein festgeschriebenes Regelwerk gebunden. Der Baustoff FraDimat ist jedoch zertifiziert und herstellungsbedingt patentiert. Für die Verlegung sind keine Spezialisten erforderlich. Die Verar-beitung ist äußerst einfach und an die Baustellenbedingungen angepasst. Die auf der Baustelle angelieferten Bahnen werden witterungsunabhängig mit etwa 100 bis 150 mm breiten Überlappungen auf einer zuvor erstellten Sauberkeitsschicht oder bei entsprechendem Baugrund auf dem Erdplanum verlegt. Zum Schutz der Bahnen gegen mechanische Beschädigungen und vor Austrocknen sind die Matten sofort abzudecken. Dies ist in der Regel durch das unmittelbare Aufbringen der eigentlichen Sauberkeitsschicht gewährleistet.

Aufgrund der verfugbaren Sonderprofile (Dreikantprofile, Quellstreifen, Quadrat- und Quellprofile) sind Bauwerksdurchdringungen und Rohrdurchführungen mit einheitlichem Material einfach, sicher und flexibel abzudichten. An Arbeitsfugen entsteht kaum ein erhöhter Aufwand. Ebenso bestehen an die eigentliche Tragkonstruktion und die Betonqualität nicht die erhöhten Anforderungen, wie sie bei Weißen Wannen hieran gestellt werden.

Bei der Ausführung der Betonbauteile kann auf die übliche Bemessung nach DIN 1045 zurückgegriffen werden. Somit ist es möglich, auf eine aufwendige Bewehrung zur Rissbreitenbeschränkung zu verzichten. Hinzuweisen ist auf die Tatsache, dass der Quelldruck des aufquellenden Bentonit als Lastfall in die statische Berechnung einfließen muss. Aufgrund dieser Vorteile sind Bentonitabdichtungen wie FraDimat-Abdichtungen eine hervorragende Alternative zu den üblichen Abdichtungsverfahren. Bei bestimmten Voraussetzungen ist diese Abdichtungsform aus technischen und wirtschaftlichen Gründen den anderen Verfahren vorzuziehen.

Schäden und Mängel sind für jedermann deutlich erkennbar

Wie bei allen Arbeiten sind auch bei Abdichtungsarbeiten Fehler und Schäden nicht ausgeschlossen. Im Gegensatz zu manch anderen Gewerken geben sie sich durch feuchte Stellen im Bauwerk deutlich zu erkennen und sind für jedermann offensichtlich. Ursache für diese Mängel sind jedoch selten die falschen Baustoffe. Vielmehr sind sie auf den Einsatz der falschen Personen zurückzuführen. Treten erst Schäden auf, stellt sich die Frage, welche Möglichkeiten zur Schadenssanierung bei den einzelnen Abdichtungsarten zur Verfügung stehen.

Bei Hautabdichtungen nach DIN 18195 lassen sich Schäden während der Bauphase nicht erkennen oder sie entstehen erst bei der Bauwerkshinterfüllung und infolge von Setzungen im Rahmen des Baufortschrittes. Sind kleinere Risse oder undichte Stellen im Bereich der Abdichtung vorhanden, kann sich das Wasser auf Sickerwegen nach innen bewegen und entfernt von der eigentlichen Schadensstelle ins Gebäude eindringen. Ursachenforschung und Schadensbehebung sind nur durch aufwendige Maßnahmen wie Aufgraben und Sanieren in großem Umfang möglich.

Weiße Wannen besitzen gegenüber Schwarzen Abdichtungen den Vorteil, dass Fehlstellen, freie Zugänglichkeit vorausgesetzt, leicht lokalisierbar sind. Sie können demzufolge von der Gebäudeinnenseite durch Verpressen nachträglich abgedichtet werden , so weit sie nicht durch die Selbstheilung des Betons im Laufe der Zeit dicht werden. Dieser Effekt der Versinterung findet jedoch nur statt, wenn eine weitere Hydration des jungen Betons noch möglich ist, wenn die Risse nicht durch Bauwerksbewegungen entstanden sind und das durchsickernde Wasser nicht chemisch angreifend ist. Die Durchströmgeschwindigkeit darf nicht zu hoch sein.

Nachteilig wirkt sich für Weiße Wannen aus, dass zur Begrenzung der Rissbreiten nach DIN 1045 Ziff. 17.6.2 zwar eine Mindestbewehrung eingebaut wird, die aber rechnerisch nur 95 Prozent der auftretenden Risse auf eine vorgegebene Breite (0,10 - 0,25 mm) begrenzt. Demzufolge verbleibt ein fünfprozentiges Restrisiko, und es kann trotz aller Sorgfalt bei Planung und Ausführung nicht zuverlässig verhindert werden, dass breitere als die in Rechnung gestellten Risse auftreten.

Undichte Stellen, die nicht unmittelbar auf Planungs- beziehungsweise Ausführungsfehler zurückgehen, sind nicht ausgeschlossen und können während der Bauphase verpresst werden. Der Selbstheilungseffekt ist bei Bentonitabdichtungen ganz besonders ausgeprägt. Kleinere Risse, verursacht durch Schwinden und Kriechen der Konstruktion, durch Setzungen oder Inperfektion bei der Ausführung werden infolge des hohen Quellvermögens der FraDimat-Abdichtungsbahnen selbständig abgedichtet. Dieser Selbstheilungseffekt ist im Gegensatz zur Weißen Wanne nicht vom Alter der Konstruktion oder der Durchströmgeschwindigkeit abhängig. Vor allem aber findet er auch bei aggressivem Wasser statt.

Kostenvergleiche sind mit Vorsicht zu geniessen

Kostenvergleiche sind in jedem Fall kritisch zu betrachten, da selbst genau beschriebene Einzelleistungen von Bietern unterschiedlich bewertet und angeboten werden. Da jedoch neben den technischen Vor- und Nachteilen die wirtschaftlichen Aspekte bei der Auswahl der Abdichtungsart eine entscheidende Rolle spielen, soll versucht werden, einige Kosten am Beispiel eines 10 x 15 m großen Kellers gegenüberzustellen.

In der Tabelle ist zu erkennen, dass die Kosten für die Weiße Wanne verhältnismäßig am günstigsten sind. Setzt man diese Kosten mit 100 Prozent an, ergeben sich für Braune Wannen Mehrkosten von ca. 5 bis 10 Prozent, für Schwarze Wannen 55 bis 60 Prozent Mehrkosten.

Entscheidend für den Vergleich ist die Höhe der Kosten für den Einbau des Betons, das Nachverdichten und Nachbehandeln sowie für die Fugenausbildung. Diese Kosten werden bewusst hoch angesetzt, damit eine sorgfältige Ausführung in jedem Fall gewährleistet ist. Auch die Dicke der einzelnen Bauteile hat wesentliche Auswirkungen auf die Verhältniszahlen. Hieraus erkennt man, dass Kostenvergleiche nicht nur problematisch sind, sondern in jedem Fall differenziert betrachtet werden sollten.

Ein Bauherr sollte sich jedoch bewusst sein, dass die billigste Konstruktion nicht immer die wirtschaftlichste Lösung darstellt. Schnell und billig bauen kann auch teuer werden, nämlich dann, wenn neben den Herstellungskosteri auch die späteren Instandhaltungs- und lnstandsetzungskosten berücksichtigt werden.

Eine allgemein gültige Empfehlung gibt es nicht

Eine generelle Aussage, welche Abdichtungsart die für ein Bauwerk am besten geeignetste oder zweckmäßigste ist, lässt sich also nicht allgemein gültig treffen. Abdichtungen sind auf den jeweiligen Anwendungszweck hin abzustimmen und müssen gegen das umgebende Medium beständig sein. Eine Vielzahl von Überlegungen in technischer und wirtschaftlicher Hinsicht ist anzustellen, um die verschiedenen Arten miteinander zu vergleichen und für den Anwendungszweck richtig auszuwählen.

Neben den wirtschaftlichen Faktoren sollte beim Planer das Bewusstsein vorhanden sein, dass aufgrund der aufgezeigten Vorteile wie Selbstheilung, leichte Verlegung, Witterungsunabhängigkeit und Beständigkeit gegen aggressives Wasser Bentonitabdichtungen wie FraDimat vom Grundsätzlichen her den derzeit meist verwendeten Abdichtungsarten wie Schwarze und Weiße Wannen gleichgestellt werden. Denn eine exakte Planung bei entsprechender Konstruktion und eine sorgfältige Ausführung führen letztendlich zu einem dichten Bauwerk.

Quelle: Deutsches IngenieurBlatt März 2001, S. 23-29

Autor: Dipl.-Ing. Hans Moosbauer, Ing.büro Kiendl & Moosbauer, Deggendorf

Eine der wichtigsten Aufgaben für die Errichtung eines Bauwerkes ist die Planung der Gebäudeabdichtung.

Insbesondere bei Grund-, Quell, -Schicht- oder Hangwasser.

Im Deutschen Ingenieurblatt gab es dazu mal einen sehr guten Artikel, den ich Ihnen in Auszügen nicht vorenthalten will:

In der Abdichtungstechnik wird derzeit zwischen zwei Grundtypen unterschieden:

Hautabdichtungen, bei denen erdseitig auf die Konstruktion aufgebrachte Materialien das Eindringen von Feuchtigkeit verhindern sollen. Da in der Vergangenheit fast ausschließlich bituminöse Stoffe verwendet wurden, hat sich für diesen Typ auch der Begriff Schwarze Wanne durchgesetzt. In jüngster Zeit werden auch Abdichtungsstoffe auf Kunststoffbasis verwendet.

Starre Abdichtungen, bei denen die Tragkonstruktion selbst neben der ihr eigentlich zugedachten Funktion der Lastabtragung auch die Abdichtungsaufgaben übernimmt. Zur Herstellung der hierzu erforderlichen wasserundurchlässigen Betone werden häufig Hochofenzemente verwendet, die sehr hell aussehende Baustofte ergeben. Diesem Erscheinungsbild verdankt das so genannte "Betonquerschnitts-Abdichtungsverfahren" den Namen Weiße Wanne. Es sei nebenbei erwähnt, dass auch zusätzliche , erdseitig aufgebrachte Putze und Schlämme die Funktion der Abdichtung übernehmen können. Dieses Verfahren ist jedoch kaum verbreitet oder wird als Ergänzung zur Weißen Wanne verwendet.

Eine weitere altbekannte, jedoch in Vergessenheit geratene und jetzt wieder entdeckte Form der Abdichtung stellt die Bentonit-Abdichtung dar. Hierbei handelt es sich um eine Hautabdichtung, bei der die mit Feuchtigkeit in Berührung kommenden Bauteile wie Wand und Boden erdseitig in Bentonitbahnen gehüllt werden. Bentonit ist ein natürlich vorkommender, hochquellfähiger Ton, der bereits in geringer Schichtdicke eine stark abdichtende Wirkung gegenüber Wasser besitzt. Aufgrund seiner braunen Färbung bezeichnet man diese Form der Abdichtung folgerichtig als Braune Wanne.

Grundsätzliche Überlegungen zur Wahl der Abdichtungsart

Grundsätzlich ist es nicht möglich, eine Abdichtungsart als gut oder als schlecht zu bezeichnen. Ein Gebäude ist eine Einzelanfertigung und als solche den Unwägbarkeiten der erstmaligen Ausführung ausgesetzt. Gerade dieser Aspekt ist auch bei der Wahl der für das jeweilige Gebäude richtigen Abdichtungsart zu berücksichtigen.

Erst dann, wenn die Beanspruchung des Bauwerkes durch Wasser und Wasseranfall sowie die tatsächlich vorgesehene Nutzung bekannt sind, kann der Planer in Zusammenarbeit mit dem Sonderfachmann Art und Ausführung der entsprechenden Abdichtungsart festlegen.

Die Hauptaufgabe besteht darin, die Art der Abdichtung an den Gebäudecharakter und die sich hieraus ergebenden Erschwernisse anzupassen. Planung, Ausführung und Überwachung von Abdichtungsarbeiten müssen ernst genommen werden, auch wenn diese nur einen geringen Prozentsatz der gesamten Baukosten ausmachen.

Statistisch belegt gehen 40 Prozent der Gesamtschäden im Bau auf Unzulänglichkeiten bei der Planung und 40 Prozent auf falsche Ausführung zurück. Der planende, ausführende und überwachende Ingenieur hat sich daher gerade bei der Wahl der ,,passenden" Abdichtungsart mit einer Vielzahl von Fragen und Überlegungen auseinander zu setzen. Erst deren Beantwortung, eine angemessene Planung der bauwerksbezogenen Anforderungen und eine sorgfältige Bauausführung ergeben ein schadensfreies, funktionsfähiges Bauwerk.

Auch die bisher genannten Abdichtungsarten - Schwarze Wanne, Weiße Wanne, Braune Wanne - können nicht generell als geeignet oder ungeeignet für ein Bauvorhaben angesehen werden. Erst das Zusammenspiel zwischen Architekt, Tragwerksplaner und Baugrundsachverständigem kann dazu führen, Risiken zu minimieren und unwirtschaftliche Lösungen zu vermeiden. Durch eine allgemeine Kooperation lässt sich die Abdichtungsart festlegen, die den ihr zugedachten Zweck am besten erfüllt.

Die spätere Nutzungsart ist für die Planung entscheidend

Oftmals hat ein Bauherr während der Planungsphase noch keine konkreten Vorstellungen von der späteren Nutzung seines Kellergeschosses. Auch spätere Nutzungsänderungen sind nicht ausgeschlossen. Die Frage nach der Nutzung ist solange bedeutungslos, wie im Kellerbereich kein Wasser ansteht. Ist dies jedoch der Fall, ist die spätere Nutzung von entscheidender Bedeutung für die Auswahl der richtigen Abdichtungsart.

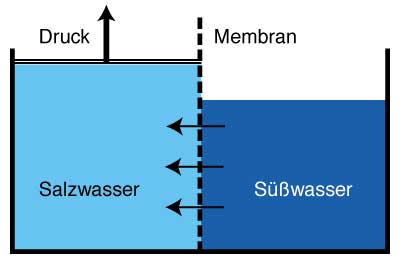

Während bei der Schwarzen Wanne praktisch kein Feuchtetransport von außen nach innen stattfindet und der Keller staubtrocken bleibt, ist eine Weiße Wanne aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton) entgegen einer weit verbreiteten Meinung nicht wasserdicht.

Ungerissener Beton besitzt einen Durchlässigkeitswert K(f)< 10(-16) m/s, ist jedoch völlig rissefrei nicht herstellbar. Hierauf und auf die Konsequenzen daraus sollten gerade Planer einen Bauherr in jedem Fall hinweisen. Bei Bauteilen aus WU-Beton findet ein Feuchtetransport durch Dampfdiffusion und kapillare Wasserwanderung statt, der jedoch bei entsprechender Konstruktion so gering ist, dass auf der Innenseite mehr Wasser verdunstet als von außen nachtransportiert wird.

Das Bauteil bleibt oberflächlich trocken. Falls keine entsprechende Zwangslüftungen vorgesehen sind, erfolgt jedoch eine langsame Erhöhung der relativen Luftfeuchte im Raum. Dies ist bei der Nutzung der Räume zu berücksichtigen. Für die Planung und Ausführung bedeutet es, dass Weiße Wannen so zu konstruieren sind, dass das diffundierende Wasser sicher und schadensfrei verdunsten kann. Hierzu ist sicherzustellen, dass die Luft an den betroffenen Flächen ,,entlangstreichen" kann. Wird dies durch nicht aufgeständerte, unbelüftete Fußböden, durch luftdichte Beläge oder durch Einbauten verhindert, fällt an den betroffenen Stellen Wasser aus und es kommt zu optisch sichtbaren Feuchteschäden.

Bentonitabdichtungen sind wie Weiße Wannen als wasserundurchlässig einzustufen. Aufgrund der sehr geringen Wasserdurchlässigkeit (FraDimat besitzt einen Durchlässigkeitswert von K(f) < 10(-12) m/s ) ist die Diffusion jedoch erst bei sehr hohem Druckgefälle von Bedeutung. Die diffundierende Wassermenge ist aufgrund des niedrigen Durchlässigkeitsbeiwertes so gering, dass die Feuchtigkeit normalerweise schadensfrei verdunsten kann. Eingehende Kenntnisse des Baugrundes und der Wasserverhältnisse sind generell entscheidend für die Qualität einer Planung.

Die Baugrund-Verhältnisse muss der Planer genau kennen

Gerade zur Auswahl der Abdichtungsart müssen die Baugrund- und Grundwasserverhältnisse eingehend erkundet werden. Neben der Art der Wassereinwirkung (drückend, nicht drückend), dem höchstmöglichen Grundwasserstand und den Baugrundverhältnissen ist die Bestimmung des chemischen Angriffsgrades des Wassers von entscheidender Bedeutung für die Dauerhaftigkeit der Abdichtung.

Auch die Frage, ob Kellergeschosse ständig im Wasser stehen oder in der Wasserwechselzone zu liegen kommen, ist für die Wahl des Andichtungssystems von größter Bedeutung. Ein großer Vorteil von Hautabdichtungen (Braune Wanne, Schwarze Wanne) gegenüber starren Abdichtungen ist darin zu sehen, dass der tragende Betonquerschnitt nicht unmittelbar mit aggressivem Wasser in Berührung gelangt. Durch die Abdichtung wird das betonaggressive Medium vom tragenden Bauteil fern gehalten. Besondere Anforderungen an die Betongüte, die Betondeckung und die Ausführung der Tragkonstruktion bestehen nicht, da die Abdichtung an sich chemisch beständig sein muss.

Zu erwähnen ist, dass FraDimat die Forderung nach chemischer Beständigkeit und verhindertem lonenaustausch in hohem Maß ohne Einschränkung der Funktionsfähigkeit erfüllt.

Wetterverhältnisse können Termine durcheinander bringen

Erfahrungsgemäß werden die Abdichtungsarbeiten von Bauwerken zu einem Zeitpunkt ausgeführt, zu dem Probleme aus ungünstigen Witterungsverhältnissen entstehen können. Da sie am Beginn der Rohbauarbeiten liegen, fallen Abdichtungsarbeiten sehr häufig auf Frühjahr oder Herbst verbunden mit den dort oftmals unsicheren Wetterbedingungen.

Während Braune und Weiße Wannen relativ witterungsunabhängig sind, ist bei schwarzen Abdichtungen zu beachten, dass sie auf nassem oder feuchtem Untergrund oder bei Regenwetter nicht ausgeführt werden können. Außerdem werden die klassischen Abdichtungsverfahren fast ausschließlich von Spezialisten durchgeführt, die hinsichtlich ihrer Gewerke höchste Ansprüche an günstige Witterungsvoraussetzungen stellen. Aus diesen Gründen bleibt es oftmals nicht aus, dass sich bei ungünstigen Wetterverhältnissen größere Zeitverschiebungen in der Terminplanung eines Bauvorhabens ergeben können.

Im Gegensatz dazu können Braune und Weiße Wannen selbst bei Tau, Regen oder geringem Frost hergestellt werden. Der Untergrund muss nach einem Regenschauer nicht abtrocknen, die Restfeuchte der Betonkonstruktion ist ohne Auswirkung auf die weiteren Arbeiten. Hinsichtlich Kosten und Terminen besteht weitestgehend Planungssicherheit.

Jede Wannen-Art hat ihre eigenen zeitlichen Ansprüche

Die drei zur Diskussion stehenden Abdichtungsarten haben recht unterschiedliche Auswirkungen auf die Dauer einer Baumaßnahme. Schwarze Abdichtungen erfordern zu ihrer Herstellung günstige Witterungsverhältnisse. Regen, Schnee, Tau, Restfeuchte im Beton und Feuchtigkeit im Allgemeinen können die Qualität der Abdichtung bei dieser Ausführungsart sehr schnell verschlechtern.

An die Tragkonstruktion des Gebäudes bestehen keine größeren Anforderungen, wobei zu beachten ist, dass der Betonquerschnitt vor dem Aufkleben in gewissen Grenzen ,,trocken" sein muss. Die Restfeuchte darf nicht zu hoch sein. Falls diese Voraussetzungen nicht vorliegen, ergeben sich aus der schwarzen Abdichtung zeitliche Auswirkungen auf die Hinterfüllung des Bauwerkes und damit auf die Bauzeit an sich. Weiße Wannen erfordern wegen der vorzunehmenden Rissbreitenbeschränkung einen erhöhten Bewehrungsaufwand. Es besteht ein sehr hoher Anspruch an die Betonqualität und an die Fugenausbildung (Dehn- und Arbeitsfugen). Neben diesem Aspekt ist bei der Herstellung von Weißen Wannen der Nachbehandlung des Betons größte Bedeutung beizumessen. Mängel bei der Nachbehandlung in Form voll Nichtauflegen einer windgesicherten PE-Folie auf die Bodenplatte oder die Nichteinhaltung von Ausschalfristen bei Wänden sind gerade bei wiederholtem Frost/Tau- und Nass/Trocken-Wechsel häufig Ursache von Schäden. Eine ordnungsgemäße Nachbehandlung erfordert jedoch ausreichend Bauzeit und gerade diese ist oftmals knapp bemessen oder wird unter anderem häufig in Form von nicht eingehaltenen Ausschalfristen eingespart.

Im Gegensatz zu Schwarzen Abdichtungen können Bentonitabdichtungen bei praktisch jeder Witterung eingebaut werden. Sie sind einfach zu verlegen und erfordern keine spezielle Untergrundbehandlung. Die Restfeuchte des Untergrundes oder der Konstruktion ist ohne Bedeutung für die Verlegung. Die Baugrube kann aufgrund der sofortigen Dichtigkeit sofort nach dem Verlegen hinterfüllt werden. An die Tragkonstruktion bestehen keine über DIN 1045 hinausgehende Anforderungen.

Der Bewehrungsgehalt ist zur Rissesicherung nicht konstruktiv zu erhöhen, wodurch sich bei der Stahlverlegung Zeitvorteile ergeben. Gerade dann, wenn eine aufwendige Wasserhaltung zu betreiben ist, ist die Einsparung von Bauzeit als wesentlicher Kostenfaktor von entscheidender Bedeutung für die Auswahl des Abdichtungsverfahrens.

Hautabdichtungen sind auf alle Bauweisen anwendbar

Hautabdichtungen (Braune und Schwarze Wannen) sind unabhängig von der Konstruktion auf alle Bauweisen anwendbar Einfache Konstruktionen mit Einzel- und Streifenfundamenten sind möglich. Zu beachten ist jedoch, dass solchermaßen einfache Konstruktionen oftmals aufwendige, zum Teil recht kostenintensive und schadensanfällige Abdichtungsdetails ergeben. Aus diesem Grund sind, wie bei Weißen Wannen auch, die Einflüsse der Abdichtungsart auf die Bauwerkskonstruktion nicht zu unterschätzen. Anzustreben sind generell ebene Bauwerksunter- und -außenseiten ohne Verzahnungen. Eine Zwischenlage aus PH-Folien verhindert Schwindbehinderungen. FraDimat bildet unter der Betonsohle ein optimales Gleitlager zur Reduzierung der auftretenden Zwangsspannungen infolge abfließender Hydrationswärme. Damit wird die Rissanfälligkeit der Betonsohle erheblich reduziert.

Einfache Grundrissformen sollten in jedem Fall angestrebt werden. Vorsprünge, Einsprünge, Querschnittsschwächungen oder Nischen sind nach Möglichkeit zu vermeiden. Als Besonderheit sind bei Weißen Wannen Mindestdicken für Einzelbauteile einzuhalten. Auch Leerrohre in Wänden und TG-Decken sind bei starren Abdichtungen häufig problematisch. Das Betonieren mit WU-Beton sollte in möglichst einem Arbeitsgang erfolgen.

Für Weiße Wannen gibt es keine festen Regeln

Die Ausführung von Schwarzen Wannen basiert im Wesentlichen auf DIN 18195 Teil 1 bis 10 (Bauwerksabdichtungen) sowie auf VOB C mit den DIN-Normen 18336, DIN 18337, DIN 18338 und 18354. Die Ausführungsdetails sind in Form von Zeichnungen in der Fachliteratur ausgiebig dargestellt. Zudem kann es sich als von Vorteil erweisen, dass die Arbeiten von einem Spezialisten geplant und ausgeführt werden. Dieser übernimmt nur für sein Gewerk die Haftung und fordert somit die günstigsten Voraussetzungen hierfür.

Weiße Wannen werden nach keinen festen Regelwerk hergestellt. Für den Bau mit WU-Beton sind die technische Regeln in DIN 1045 bzw. in den DBV- Merkblättern zusammengefasst. Hieraus lässt sich folgern, dass zwar der Baustoff ,,WU-Beton" an sich, nicht jedoch die Bauweise genormt ist. Für den Planer hat dies den Vorteil, dass beim Bau mit vvasserundurchlässigem Beton das ingenieurmäßige Denken gefordert ist.

Der freien Konstruktion sind durch eng gefasste Detailvorschriften keine Grenzen gesetzt. Der Betontechnologie kommt speziell hinsichtlich folgender Punkte eine entscheidende Bedeutung zu:

* Die Konstruktion ist auf Last- und Zwangsbeanspruchungen zu bemessen. Die Bewehrung ist in Abhängigkeit von der zulässigen Rissbreite anzuordnen. Für den Übergang Bodenplatte - Wand sind spezielle Anschlussbetone kleinerer Körnung zu verwenden.

* Die Betonfestigkeitsklassen sind bereits im Zuge der Planung festzulegen und der Bemessung zugrunde zu legen. Sie sind bei der Ausführung einzuhalten. Betone mit niedriger Hydrationswärme, geringem Schwindverhalten und niedrigem w/z-Wert sind anzustreben. Gerade die ,gute" Absicht der ausführenden Firma, einen hochwertigeren Beton als geplant und ausgeschrieben zu wählen, bewirkt aufgrund seines höheren Zementgehaltes eine erhöhte Neigung des Bauteils zur Rissbildung.

* In Abhängigkeit von der erforderlichen Bewehrung ist das Größtkorn des Zuschlages zu wählen.

* Die Fugenausbildung und Fugendichtung ist detailmäßig durchzuplanen. Es sind dichtungstechnische Systemplanungen zu erarbeiten. Diese Aufgabe kann nicht dem Bauleiter oder Polier vor Ort aufgebürdet werden. Die Arbeiten sind zu überwachen.

* Rohrdurchführungen sind mit Dichtflanschen auszuführen. Aussparungen sollten nicht hergestellt werden.

* Betonierablauf und Betonierabschnitte sind zu planen.

* Die Baustelle ist als B II – Baustelle zu führen, auch wenn DIN 1045 andere Möglichkeiten zulässt.

* Eventuelle Rüttellücken bei hochbewehrten Bauteilen sind wie bei allen Bauteilen vorzusehen. Gerade bei Weißen Wannen sind sie von entscheidender Bedeutung. Auf gute, ausreichende und rechtzeitige Verdichtung und Nachverdichtung ist zu achten. Die Betondeckung ist festzulegen. Schalungsanker und die Abdichtung der Ankerlöcher ist zu bestimmen.

* Gerade bei Weißen Wannen ist die Betonlieferung zur Baustelle an die Betoniergeschwindigkeit vor Ort anzupassen, da ansonsten die Gefahr des Ansteifens des Betons besteht.

* Der ausreichenden Nachbehandlung des jungen Betons gegen Abkühlen und Austrocknen kann nicht genügend Aufmerksamkeit beigemessen werden.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass eine umfassende Planung in Verbindung mit einer einfachen Konstruktion bei günstiger Zusammensetzung und sorgfältiger Verarbeitung des Betons zwar keine dichten, jedoch wasserundurchlässige Bauteile ergibt. Eine Vielzahl von Aspekten ist zu beachten und darf im Zuge der üblichen Alltagsroutine keinesfalls vergessen werden.

Der Einfluss jedes einzelnen Punktes auf das mangelfreie Gebäude sollte in keiner Weise unterschätzt werden. Gerade aufgrund der Vielzahl von Faktoren werden immer wieder Fehler gemacht und wichtige Punkte bei der Ausführung übersehen.

Bei Mineralischen Abdichtungen, wie FraDimat, ist grundsätzlich ein geringeres technologisches Verständnis erforderlich. Bentonitabdichtungen sind wie Weiße Wannen an kein festgeschriebenes Regelwerk gebunden. Der Baustoff FraDimat ist jedoch zertifiziert und herstellungsbedingt patentiert. Für die Verlegung sind keine Spezialisten erforderlich. Die Verar-beitung ist äußerst einfach und an die Baustellenbedingungen angepasst. Die auf der Baustelle angelieferten Bahnen werden witterungsunabhängig mit etwa 100 bis 150 mm breiten Überlappungen auf einer zuvor erstellten Sauberkeitsschicht oder bei entsprechendem Baugrund auf dem Erdplanum verlegt. Zum Schutz der Bahnen gegen mechanische Beschädigungen und vor Austrocknen sind die Matten sofort abzudecken. Dies ist in der Regel durch das unmittelbare Aufbringen der eigentlichen Sauberkeitsschicht gewährleistet.

Aufgrund der verfugbaren Sonderprofile (Dreikantprofile, Quellstreifen, Quadrat- und Quellprofile) sind Bauwerksdurchdringungen und Rohrdurchführungen mit einheitlichem Material einfach, sicher und flexibel abzudichten. An Arbeitsfugen entsteht kaum ein erhöhter Aufwand. Ebenso bestehen an die eigentliche Tragkonstruktion und die Betonqualität nicht die erhöhten Anforderungen, wie sie bei Weißen Wannen hieran gestellt werden.

Bei der Ausführung der Betonbauteile kann auf die übliche Bemessung nach DIN 1045 zurückgegriffen werden. Somit ist es möglich, auf eine aufwendige Bewehrung zur Rissbreitenbeschränkung zu verzichten. Hinzuweisen ist auf die Tatsache, dass der Quelldruck des aufquellenden Bentonit als Lastfall in die statische Berechnung einfließen muss. Aufgrund dieser Vorteile sind Bentonitabdichtungen wie FraDimat-Abdichtungen eine hervorragende Alternative zu den üblichen Abdichtungsverfahren. Bei bestimmten Voraussetzungen ist diese Abdichtungsform aus technischen und wirtschaftlichen Gründen den anderen Verfahren vorzuziehen.

Schäden und Mängel sind für jedermann deutlich erkennbar

Wie bei allen Arbeiten sind auch bei Abdichtungsarbeiten Fehler und Schäden nicht ausgeschlossen. Im Gegensatz zu manch anderen Gewerken geben sie sich durch feuchte Stellen im Bauwerk deutlich zu erkennen und sind für jedermann offensichtlich. Ursache für diese Mängel sind jedoch selten die falschen Baustoffe. Vielmehr sind sie auf den Einsatz der falschen Personen zurückzuführen. Treten erst Schäden auf, stellt sich die Frage, welche Möglichkeiten zur Schadenssanierung bei den einzelnen Abdichtungsarten zur Verfügung stehen.

Bei Hautabdichtungen nach DIN 18195 lassen sich Schäden während der Bauphase nicht erkennen oder sie entstehen erst bei der Bauwerkshinterfüllung und infolge von Setzungen im Rahmen des Baufortschrittes. Sind kleinere Risse oder undichte Stellen im Bereich der Abdichtung vorhanden, kann sich das Wasser auf Sickerwegen nach innen bewegen und entfernt von der eigentlichen Schadensstelle ins Gebäude eindringen. Ursachenforschung und Schadensbehebung sind nur durch aufwendige Maßnahmen wie Aufgraben und Sanieren in großem Umfang möglich.

Weiße Wannen besitzen gegenüber Schwarzen Abdichtungen den Vorteil, dass Fehlstellen, freie Zugänglichkeit vorausgesetzt, leicht lokalisierbar sind. Sie können demzufolge von der Gebäudeinnenseite durch Verpressen nachträglich abgedichtet werden , so weit sie nicht durch die Selbstheilung des Betons im Laufe der Zeit dicht werden. Dieser Effekt der Versinterung findet jedoch nur statt, wenn eine weitere Hydration des jungen Betons noch möglich ist, wenn die Risse nicht durch Bauwerksbewegungen entstanden sind und das durchsickernde Wasser nicht chemisch angreifend ist. Die Durchströmgeschwindigkeit darf nicht zu hoch sein.

Nachteilig wirkt sich für Weiße Wannen aus, dass zur Begrenzung der Rissbreiten nach DIN 1045 Ziff. 17.6.2 zwar eine Mindestbewehrung eingebaut wird, die aber rechnerisch nur 95 Prozent der auftretenden Risse auf eine vorgegebene Breite (0,10 - 0,25 mm) begrenzt. Demzufolge verbleibt ein fünfprozentiges Restrisiko, und es kann trotz aller Sorgfalt bei Planung und Ausführung nicht zuverlässig verhindert werden, dass breitere als die in Rechnung gestellten Risse auftreten.

Undichte Stellen, die nicht unmittelbar auf Planungs- beziehungsweise Ausführungsfehler zurückgehen, sind nicht ausgeschlossen und können während der Bauphase verpresst werden. Der Selbstheilungseffekt ist bei Bentonitabdichtungen ganz besonders ausgeprägt. Kleinere Risse, verursacht durch Schwinden und Kriechen der Konstruktion, durch Setzungen oder Inperfektion bei der Ausführung werden infolge des hohen Quellvermögens der FraDimat-Abdichtungsbahnen selbständig abgedichtet. Dieser Selbstheilungseffekt ist im Gegensatz zur Weißen Wanne nicht vom Alter der Konstruktion oder der Durchströmgeschwindigkeit abhängig. Vor allem aber findet er auch bei aggressivem Wasser statt.

Kostenvergleiche sind mit Vorsicht zu geniessen

Kostenvergleiche sind in jedem Fall kritisch zu betrachten, da selbst genau beschriebene Einzelleistungen von Bietern unterschiedlich bewertet und angeboten werden. Da jedoch neben den technischen Vor- und Nachteilen die wirtschaftlichen Aspekte bei der Auswahl der Abdichtungsart eine entscheidende Rolle spielen, soll versucht werden, einige Kosten am Beispiel eines 10 x 15 m großen Kellers gegenüberzustellen.

| Tabelle 2 zum Textbeitrag und Zusammenfassung aus Tabelle 1 (Kosten gesamt) | |||

| Schwarze Wanne | Weisse Wanne | Braune Wanne | |

| Nutzung | keine Auswirkungen | Auswirkungen | geringe Auswirkungen |

| Chemischer Angriff | Tragkostruktion geschützt | Tragkostruktion Angriffen ausgesetzt | Tragkostruktion geschützt |

| Bauzeit | Auswirkungen auf Bauzeit möglicherweise intensiv | Bewehrungsproblematik, sonst keine Auswirkungen | praktisch ohne Auswirkungen |

| Witterung | Herstellung sehr witterungsabhängig | Herstellung bedingt witterungsabhängig | Herstellung praktisch witterungsunabhängig |

| Konstruktion | geringe Anforderungen an die Baukonstruktion | grosse Anforderungen an die Baukostruktion | geringe Anforderungen an die Baukonstruktion |

| Technologie und Regelwerk | durch Normen geregelt | kein festes Regelwerk, jedoch Stand der Technik | kein festes Regelwerk |

| Schadensregulierung | sehr aufwendig | Schadensauftreten wahrscheinlich, Regulierung relativ einfach | Regulierung grossteils durch Selbstheilung |

| Kosten | relativ hoch | relativ gering | relativ gering |

| Kosten: Bsp. Keller 10 x 15 m | 56.150 € | 36.560 € | 40.082 € |

In der Tabelle ist zu erkennen, dass die Kosten für die Weiße Wanne verhältnismäßig am günstigsten sind. Setzt man diese Kosten mit 100 Prozent an, ergeben sich für Braune Wannen Mehrkosten von ca. 5 bis 10 Prozent, für Schwarze Wannen 55 bis 60 Prozent Mehrkosten.

Entscheidend für den Vergleich ist die Höhe der Kosten für den Einbau des Betons, das Nachverdichten und Nachbehandeln sowie für die Fugenausbildung. Diese Kosten werden bewusst hoch angesetzt, damit eine sorgfältige Ausführung in jedem Fall gewährleistet ist. Auch die Dicke der einzelnen Bauteile hat wesentliche Auswirkungen auf die Verhältniszahlen. Hieraus erkennt man, dass Kostenvergleiche nicht nur problematisch sind, sondern in jedem Fall differenziert betrachtet werden sollten.

Ein Bauherr sollte sich jedoch bewusst sein, dass die billigste Konstruktion nicht immer die wirtschaftlichste Lösung darstellt. Schnell und billig bauen kann auch teuer werden, nämlich dann, wenn neben den Herstellungskosteri auch die späteren Instandhaltungs- und lnstandsetzungskosten berücksichtigt werden.

Eine allgemein gültige Empfehlung gibt es nicht

Eine generelle Aussage, welche Abdichtungsart die für ein Bauwerk am besten geeignetste oder zweckmäßigste ist, lässt sich also nicht allgemein gültig treffen. Abdichtungen sind auf den jeweiligen Anwendungszweck hin abzustimmen und müssen gegen das umgebende Medium beständig sein. Eine Vielzahl von Überlegungen in technischer und wirtschaftlicher Hinsicht ist anzustellen, um die verschiedenen Arten miteinander zu vergleichen und für den Anwendungszweck richtig auszuwählen.

Neben den wirtschaftlichen Faktoren sollte beim Planer das Bewusstsein vorhanden sein, dass aufgrund der aufgezeigten Vorteile wie Selbstheilung, leichte Verlegung, Witterungsunabhängigkeit und Beständigkeit gegen aggressives Wasser Bentonitabdichtungen wie FraDimat vom Grundsätzlichen her den derzeit meist verwendeten Abdichtungsarten wie Schwarze und Weiße Wannen gleichgestellt werden. Denn eine exakte Planung bei entsprechender Konstruktion und eine sorgfältige Ausführung führen letztendlich zu einem dichten Bauwerk.

Quelle: Deutsches IngenieurBlatt März 2001, S. 23-29

Autor: Dipl.-Ing. Hans Moosbauer, Ing.büro Kiendl & Moosbauer, Deggendorf

(ca. 5 KB | 100 x 45 px)

(ca. 5 KB | 100 x 45 px)