|

Diese Sektion erlaubt es ihnen alle Beiträge dieses Mitglieds zu sehen. Beachten sie, dass sie nur solche Beiträge sehen können, zu denen sie auch Zugriffsrechte haben.

Nachrichten - parcus

Seiten: 1 ... 20 21 [22] 23 24 ... 91

316

« am: 31. März 2011, 09:36:24 »

Neue Informationsbroschüre des Bundesverbandes Wärmepumpe „Heizen mit Wärmepumpe – klimafreundlich, zukunftssicher, wartungsarm“ Im Zuge der jüngsten Novellierung des Marktanreizprogramms haben sich die Förderbedingungen für Wärmepumpen verbessert, so dass jetzt mehr Anlagen förderfähig sind. Der Bundesverband Wärmepumpe (BWP) e.V. hat zur gleichen Zeit eine neue Informationsbroschüre über das umweltfreundliche Heizen mit Wärmepumpen herausgegeben. Der Wärmemarkt bietet große Potenziale zur Nutzung Erneuerbarer Energien sowie zur Energieeinsparung. Die Wärmepumpen-Heizung kann hierzu einen erheblichen Beitrag leisten: Aus bis zu 75 Prozent kostenloser Umweltwärme und 25 Prozent Antriebsenergie erzeugen Wärmepumpen die Energie, die man zum Heizen, zur Warmwasserbereitung und zur Kühlung benötigt. Insgesamt sind in Deutschland schon rund 350.000 Wärmepumpen installiert. Das macht in der Renovierung einen Marktanteil von rund 6 Prozent, im Neubau sogar einen Anteil von rund 20 Prozent aus. Um diesen Anteil am Wärmemarkt weiter zu steigern und so zur Reduktion von CO2-Emissionen beizutragen, informiert der Bundesverband Wärmepumpe e.V. (BWP) in seiner neuen Informationsbroschüre umfassend über die Wärmepumpen-Heizung. Unter dem Titel „ Heizen mit Wärmepumpe – klimafreundlich, zukunftssicher, wartungsarm (pdf, 3,0MB)“ richtet sich die Broschüre insbesondere an Bauherren und Hausbesitzer, die sich über das Heizsystem ‚Wärmepumpe‘ informieren möchten. Quelle: Bundesverband Wärmepumpe

317

« am: 31. März 2011, 09:11:22 »

Alle Parteien in Bund und Ländern wollen den Umstieg auf erneuerbare und damit dezentraler produzierte Energien beschleunigen. Doch dabei erweisen sich die Finanzämter als Bremser.

„Wer zum Beispiel auf seinem Dach eine Photovoltaik-Anlage errichtet und dann als Umsatzsteuerpflichtiger die Vorsteuer auf notwendige Dachumbauten abziehen möchte, dem wird das nur zu oft mit allen erdenklichen Argumenten verwehrt“, kritisiert Rainer Haid, Steuerberater bei Ecovis. Jetzt muss der Bundesfinanzhof (BFH) entscheiden – und Betroffene können mit Hinweis auf die dort anhängigen Revisionsverfahren Einspruch einlegen.

Wer eine Photovoltaikanlage errichtet – ob auf einer Freifläche, auf dem Haus-, Garagen- oder Scheunendach – und den Strom ins Netz einspeist, ist grundsätzlich umsatzsteuerpflichtig und kann deshalb die Vorsteuer auf deren Herstellungskosten sofort abziehen. Strittig ist, wie weit das auch für die Vorsteuern für den oft notwendigen Umbau oder die Sanierung des Daches oder einer anderen vorhandenen Trägerkonstruktion, etwa eines Carports, gilt, auf der die Solarpanels und Wechselrichter installiert werden.

Die Finanzverwaltung stellt sich hier bundesweit quer nach dem Motto: Dach ist Dach und bildet mit der Photovoltaik-Anlage, die draufgesetzt oder eingebaut wird, keine Einheit. Umgekehrt heißt das, ein dachintegriertes Mini-Solarkraftwerk wird auch kein unternehmerisch genutzter Gebäudebestandteil, der bei einem entsprechenden Nutzungsanteil von mehr als zehn Prozent zum Vorsteuerabzug für das Gebäude berechtigen würde (nach dem zum 31. Dezember 2010 auslaufenden Seeling-Modell gemäß § 15 Abs. 1 Nr. 1 Umsatzsteuergesetz).

Folglich, so die Logik des Fiskus, seien die Kosten der Dachsanierung eines nicht unternehmerisch genutzten Gebäudes, die im Zusammenhang mit der Errichtung der Solarstromanlage vorgenommen wird, nicht dadurch verursacht und deshalb die darauf entfallende Vorsteuer nicht abzugsfähig. Dies gelte selbst, wenn die bisherige Dacheindeckung asbesthaltig ist und daher laut Gesetz keine Photovoltaik-Anlage montiert werden darf (ein Verstoß gegen dieses Verbot ist sogar eine Straftat). Einzige Ausnahme: Wenn das Dach aus statischen Gründen verstärkt wird, damit es nicht unter der Last der Solarmodule zusammenbricht, kann der entsprechende Vorsteuerbetrag abgezogen werden.

Die Oberfinanzdirektion Karlsruhe sah dies zwar zumindest im Fall der Asbestsanierung etwas liberaler und ging von einer teils privaten, teils solar-unternehmerischen Nutzung aus. Diese könne zur Berechnung des Vorsteuerabzugs mit 50 Prozent der von der Photovoltaikanlage bedeckten Dachfläche geschätzt werden. „Inzwischen wurde die OFD Karlsruhe aber, wie man hört, mit ihrer steuerzahlerfreundlichen Haltung in der Runde der Umsatzsteuerspezialisten der Länderfinanzverwaltungen zurückgepfiffen“, sagt Ecovis-Berater Haid.

Uneinheitliche Rechtsprechung: München kontra Nürnberg, Niedersachsen kontra Rheinland-Pfalz

Stattdessen berufen sich die Finanzämter gern auf zwei Urteile des Finanzgerichts München vom 27. Juli 2009, die voll auf ihrer ablehnenden Linie liegen:

* Im ersten Fall war das Dach einer nicht betrieblich genutzten Scheune komplett saniert worden, weil es sonst nicht bis zum Ende der etwa 20jährigen Betriebsdauer der PV-Anlage gehalten hätte. Es handelte sich dabei um eine so genannte Auf-Dach-Anlage, die „ohne Eingriff in die Dichtigkeit der Dachhaut“ mit einem Gestell auf das Dach aufgesetzt wird. Die Münchner Finanzrichter versagten den Vorsteuerabzug hier mit der Begründung, die Nutzung des Scheunendaches für die Solarstromerzeugung sei keine „bestimmungsgemäße Verwendung“. Deshalb könne die ansonsten privat genutzte Scheune auch nicht dem Unternehmensvermögen „Betrieb einer Photovoltaikanlage“ zugeordnet werden. Zulässig sei es aber ein Vorsteuerabzug, soweit aus statischen Gründen der Einbau von Sparren oder Stützbalken erforderlich sei (Aktenzeichen: 14 K 595/08).

* Im zweiten Fall hatte der Steuerzahler eine Solar-Dachanlage, die ursprünglich auf einem fremden Gebäude platziert war, dort abmontiert und auf dem Dach eines speziell dafür errichteten Holzschuppens auf eigenem Grundstück neu installiert. Hier lehnten die Finanzrichter den Vorsteuerabzug mit Verweis auf die 10-Prozent-Grenze ab. In die Berechnung des unternehmerischen Nutzungs-anteils dürfe nur die Wohn- bzw. Nutzfläche des Gebäudes eingehen, nicht aber das Dach. Der Platz für die im Schuppen untergebrachten Anlagenteile wie Wechselrichter, Einspeisezähler und Schaltschrank mache aber weniger als zehn Prozent aus (Aktenzeichen: 14 K 1164/07). Gegen dieses Urteil ist Revision beim Bundesfinanzhof anhängig (Aktenzeichen: XI R 29/09).

Ähnlich negativ für den Steuerzahler fiel ein Urteil des Finanzgerichts Niedersachsen vom 21.Dezember 2009 aus, das keinen unmittelbaren und direkten Zusammenhang zwischen der Erweiterung eines Carports und einer darauf installierten PV-Anlage erkennen mochte (Aktenzeichen: 16 K 377/09). Auch dieser Fall ist inzwischen beim BFH gelandet (Aktenzeichen: XI R 21/10).

„Überzeugender begründet“ findet Ecovis-Berater Haid zwei Urteile des Finanzgerichts Nürnberg, das in beiden Fällen den Vorsteuerabzug gewährte. Bereits rechtskräftig ist die Entscheidung vom 29.September 2009 (Aktenzeichen: 2 K 784/2009). Dabei ging es um Vorsteuerbeträge, die für die Entfernung asbesthaltiger Eternitplatten anfielen. Die Entsorgung und Neueindeckung des Daches seien zwingende Voraussetzung für die Errichtung und den Betrieb der Photovoltaikanlage – und andernfalls nicht notwendig gewesen, stellten die Richter fest. Durch die Dacherweiterung sei auch kein zusätzlicher Wohn- Nutz- oder Abstellraum entstanden. Damit bestehe eindeutig ein wirtschaftlicher Zusammenhang mit der unternehmerischen Tätigkeit der Stromerzeugung. Die Frage, ob die Kosten der Dachsanierung in einem einheitlichen Nutzungs- und Funktionszusammenhang mit dem Gebäude stünden und somit diesem zuzurechnen seien, spiele dagegen keine Rolle.

Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz hat sich in einem aktuellen Urteil vom 10. Februar 2011, in dem es ebenfalls um einen Asbestsanierungsfall ging, der Nürnberger Auffassung angeschlossen (Aktenzeichen: 6 K 2607/08). Hier hat das Finanzamt beim BFH Revision eingelegt (Aktenzeichen: XI R 10/11).

Chancen wahren, Einspruch einlegen

Noch dezidierter begründeten die Nürnberger Finanzrichter ihre Pro-Entscheidung im zweiten Fall, dem Vorsteuerabzug aus der Neueindeckung eines Daches, auf dem eine PV-Anlage errichtet wurde (13. April 2010, Aktenzeichen: 2 K 952/2008). Nach Art. 17 Abs. 2 der 6. EG-Richtlinie (heute: Art. 168 Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie) sei ein Steuerpflichtiger nämlich immer dann zum Vorsteuerabzug berechtigt, wenn er Gegenstände und Dienstleistungen zur Erzielung seiner besteuerten Umsätze verwende. Der Vorsteuerabzug bestimme sich also nach den Ausgangsumsätzen und nicht nach der Zuordnung zum Unternehmen. Somit könne es bei der Frage der Berechtigung zum Vorsteuerabzug keine Rolle spielen, ob das für die unternehmerische Tätigkeit bezogene Investitionsgut

* ertragsteuerlich gemäß § 6 Abs. 1 EStG zu einem Betriebsvermögen des Steuerpflichtigen gehöre oder

* ihm steuerrechtlich nach § 39 Abgabenordnung (AO) zuzurechnen oder

* eigentumsrechtlich nach § 94 BGB wesentlicher Bestandteil eines privaten Wohngebäudes oder eines landwirtschaftlich genutzten Gebäudes geworden sei.

Auch hier ist das Finanzamt vor den BFH gezogen (Aktenzeichen: XI R 29/10).

„Betroffene Steuerzahler sollten also mit Verweis auf die beim BFH anhängigen Verfahren Einspruch einlegen, wenn ihnen das Finanzamt in vergleichbaren Fälle den Vorsteuerabzug verwehrt“, rät Rainer Haid.

Quelle: Ecovis AG Steuerberatungsgesellschaft

318

« am: 31. März 2011, 09:06:27 »

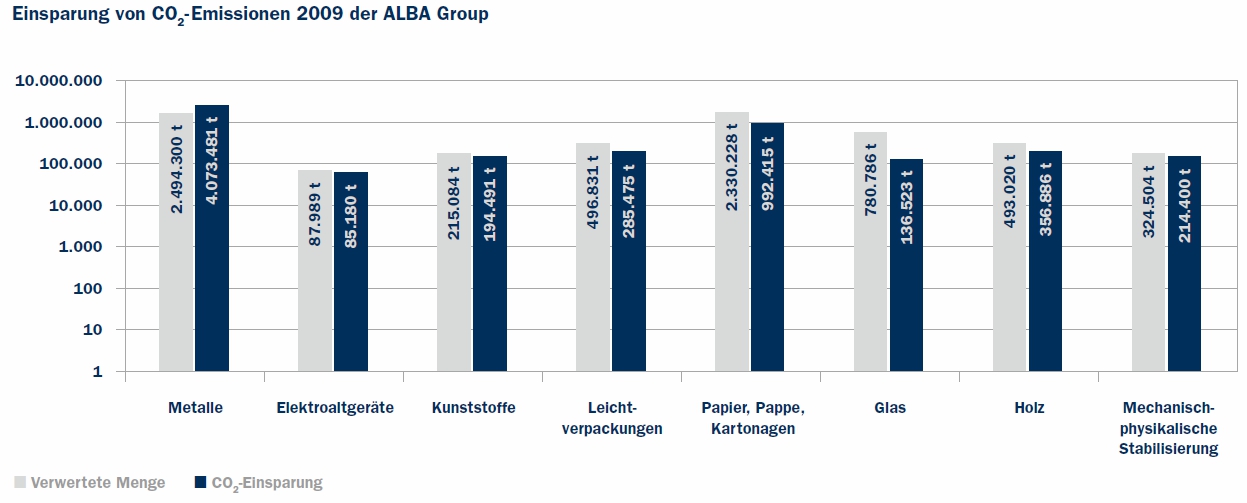

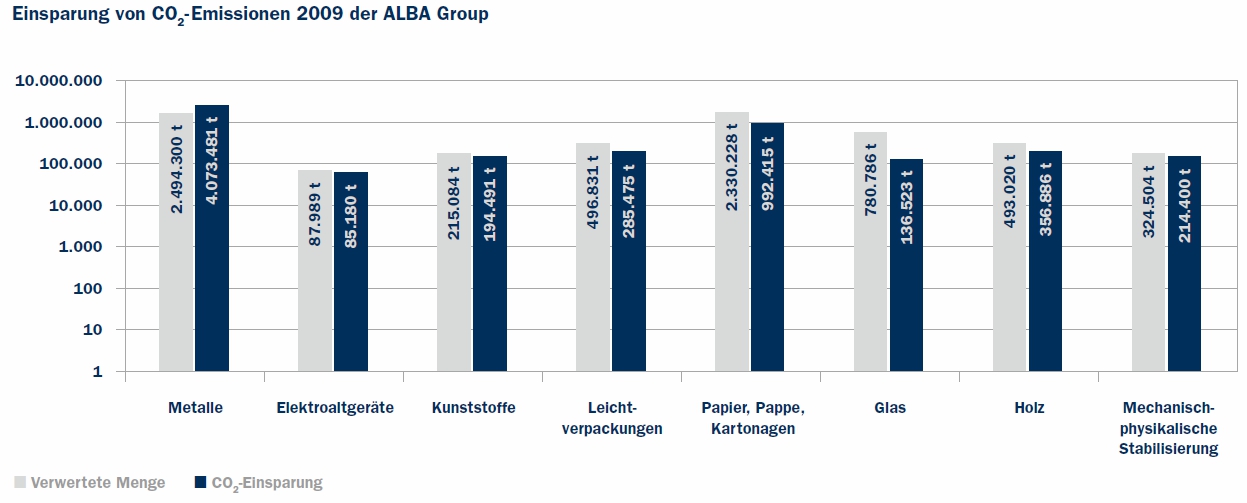

CO2 ist mit 87 % Anteil in Deutschland 2009 das häufigste der so genannten Treibhausgase: Wie in einem Treibhaus schließt es Sonnenwärme in der Atmosphäre ein und trägt so zur Erderwärmung bei. Auf natürliche Weise entstehen weltweit pro Jahr ca. 550 Mrd. Tonnen CO2; die gleiche Menge wird durch natürliche Vorgänge, wie die Photosynthese, wieder abgebaut. Vom Menschen werden jedoch weitere 32 Mrd. Tonnen CO2 pro Jahr freigesetzt, z. B. bei der Verbrennung fossiler Energieträger im Verkehr oder bei der Stromerzeugung. Für diese zusätzliche Menge existiert auf natürlichem Wege kein Ausgleich. Recycling von heute schont unsere natürlichen Ressourcen und erzielt zudem einen überaus positiven Klimaeffekt: So konnte die ALBA Group 2009 durch die stoffliche und energetische Wiederaufbereitung von 7,2 Mio. Tonnen Wertstoffen nachweislich 6,3 Mio. Tonnen CO2 einsparen. Recycling und die Herstellung von Energie aus Recyclingmaterial gelten daher als zwei der effizientesten Methoden, den CO2-Ausstoß zu senken und die Folgen des Treibhauseffekts zu verringern.  Positiv und zukunftsweisend Positiv und zukunftsweisendNeben dem positiven Gesamtergebnis enthält die Studie auch verschiedene interessante Teilresultate. So bildet das Metallrecycling mit über 4 Mio. Tonnen eingespartem CO2 den größten Einzelposten in der Bilanz der ALBA Group. Und die Einsparung von über 10 Tonnen CO2 pro Tonne gewonnenem Material macht das Aluminiumrecycling zum absoluten Spitzenreiter. Bemerkenswert sind auch Fortschritte in der Fähigkeit, Materialgemische zuverlässiger zu sortieren und so besser zu verwerten. Beispielsweise zeichnet sich bei Einsatz der Gelben Tonneplus durch eine Erweiterung der Sammlung, u. a. um stoffgleiche Materialien, die nicht gleich Verpackungen sind, ohne logistische oder technische Umstellungen auch ein deutlich verbesserter Klimaeffekt ab. Insgesamt sparte die Tätigkeit der ALBA Group 2009 über 6,3 Mio. Tonnen CO2 bzw. 0,8 % des deutschen

Gesamtausstoßes von 765 Mio. Tonnen CO2 ein.

Zur Bindung dieser CO2-Menge wäre ein europäischer Mischwald von 6.339 km² nötig – also etwa der vierfachen

Fläche von London.Ergebnisse der Fraunhofer UMSICHT-Studie zur CO2-Einsparung

durch Recycling – eine Untersuchung für die ALBA Group (pdf, 0,9MB)Quelle: albagroup

319

« am: 29. März 2011, 09:05:22 »

Zum 01.04.2011 verbessern die KfW Bankengruppe und das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) die Förderung von energetischen Sanierungsvorhaben bei Nichtwohngebäuden im Bereich der kommunalen und sozialen Infrastruktur.

War dieses mit Bundesmitteln zinsverbilligte Kreditangebot bisher auf Schulen, Kindergärten und andere Gebäude der Kinder- und Jugendarbeit beschränkt, kann künftig auch die energetische Sanierung von Rathäusern, Behindertenwerkstätten, Vereinsgebäuden, Theatern sowie anderen Nichtwohngebäuden von Kommunen und gemeinnützigen Organisationen finanziert werden. Die Zahl der förderfähigen Gebäude wird sich dabei gegenüber dem aktuellen Stand in etwa verdoppeln. Im Vergleich zum vergangen Jahr (KfW-Kreditzusagen in diesem Bereich ca. 115 Mio. EUR) wird deshalb mit einem deutlichen Anstieg der Kreditnachfrage gerechnet.

"Ziel dieser Verbesserung ist es, den Sanierungsstau bei Gebäuden der kommunalen und sozialen Infrastruktur abzubauen. Wir wollen gleichzeitig die Emission von Treibhausgasen verringern und einen Beitrag zur Einsparung von Energiekosten leisten. Gerade in Zeiten einer angespannten Finanzsituation in vielen Kommunen kommt das Engagement dabei neben dem Klimaschutz der kommunalen Handlungsfähigkeit zu gute", sagt Dr. Axel Nawrath, Vorstandsmitglied der KfW Bankengruppe.

Gefördert werden Sanierungsvorhaben, die das energetische Niveau der Gebäude deutlich verbessern. Dabei gilt der Grundsatz "Je höher der erreichte energetische Standard, desto attraktiver die KfW-Förderung". Der Kreditnehmer kann dabei selbst entscheiden, ob er eine Sanierung zum KfW Effizienzhaus 85 (Energiebedarf des Gebäudes:

max. 85 % des Höchstwerts für einen vergleichbaren Neubau), zum KfW Effizienzhaus 100 (Energiebedarf des Gebäudes muss dem Höchstwert eines vergleichbaren Neubaus entsprechen) oder Einzelmaßnahmen (z. B. Wärmedämmung, Heizungserneuerung) durchführt.

Die Eckpunkte im Überblick:

Zwei Förderprogramme:

1. Energieeffizient Sanieren - Kommunen

Direktkredite der KfW für Kommunen, deren Eigenbetriebe und Gemeindeverbände.

2. Sozial Investieren - Energetische Gebäudesanierung Finanzierung von gemeinnützigen Organisationen, inkl. Kirchen, im Bankdurchleitungsverfahren. Der Kredit wird bei der Hausbank des Investors beantragt.

Verwendungszweck:

Investitionsfinanzierung für die energetische Sanierung von Nichtwohngebäuden der kommunalen und sozialen Infrastruktur, die vor dem 01.01.1995 fertig gestellt wurden.

Kredithöhe/Laufzeit/Zinsfestschreibung:

Abhängig von der Art des Vorhabens werden zinsgünstige Kreditmittel von max. 600 EUR/m² (KfW Effizienzhaus 85), 350 EUR/m² (KfW Effizienzhaus 100) bzw. 50 EUR/m² (je Einzelmaßnahme) zur Verfügung gestellt. Die Laufzeit kann bis zu 30 Jahre, bei maximal 5 tilgungsfreien Anlaufjahren betragen. Die Zinsen werden für 10 Jahre festgeschrieben und während dieses Zeitraums vom Bund verbilligt.

Quelle: KfW

320

« am: 28. März 2011, 09:30:11 »

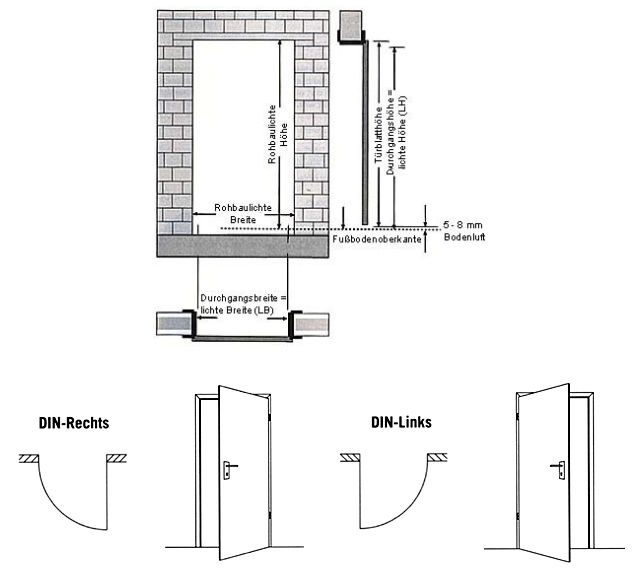

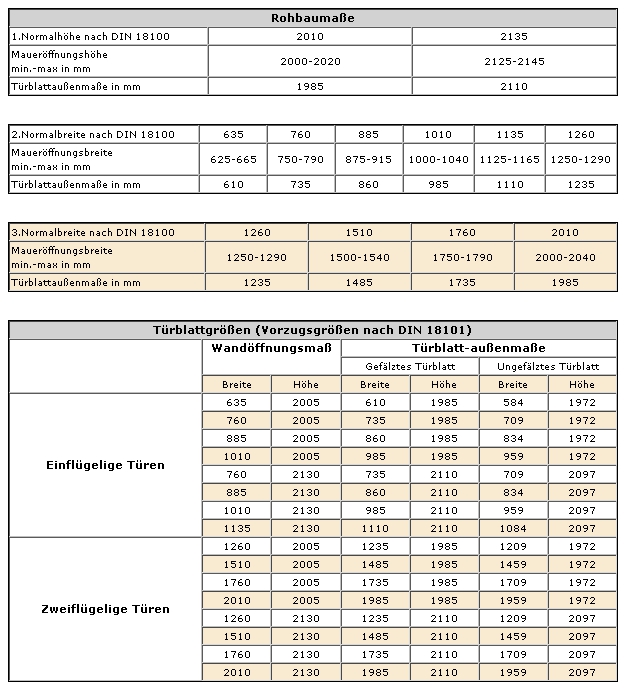

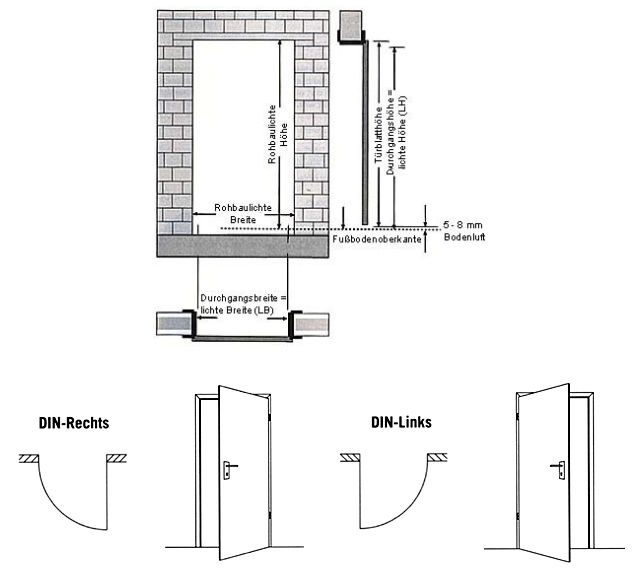

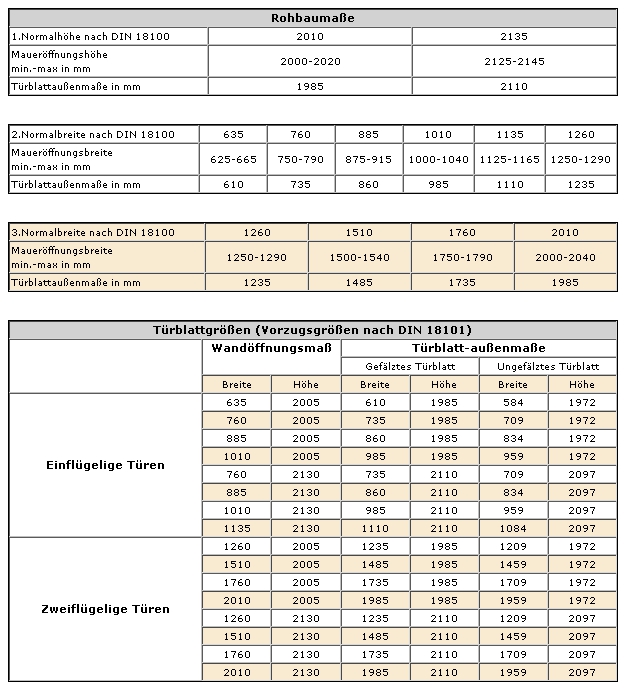

Rohbaumaße, Wandöffnungsmaße, Türblatt-Außenmaße nach DIN

321

« am: 27. März 2011, 17:38:43 »

Weltweit leiden knapp eine Milliarde Menschen an Hunger und Unterernährung, obwohl auf der Erde nie zuvor mehr Nahrungsmittel produziert wurden als heute. Könnte ökologischer Landbau, der im Ruf steht, schwächere Erträge zu liefern, die wachsende Weltbevölkerung ernähren?

Olivier de Schutter, Sonderbeauftragter der Vereinten Nationen für das Recht auf Ernährung sagt ja und fordert eine radikale Agrarwende hin zur ökologischen Landbewirtschaftung. Mit „agrarökologischen Methoden“, sagte de Schutter Anfang März bei der Vorstellung seines Jahresberichts vor dem UN-Menschenrechtsrat, könnten Kleinbauern selbst auf verwitterten Böden die Nahrungsmittelproduktion „innerhalb von zehn Jahren verdoppeln“.

Die konventionelle Landwirtschaft, sagte de Schutter, sei „einfach nicht mehr die beste Lösung“. Auch deutsche Agrar- und Entwicklungsexperten trauen dem Biolandbau die Sicherung der Nahrungsmittelversorgung in armen Ländern zu. Sie sind sich aber uneins, ob es dort genug Arbeitskräfte für die Agrarwende gibt und welche Rolle technische Hilfsmittel spielen sollen.

Der UN-Sonderbeauftragte verwies auf erfolgreiche ökologische Agrarprojekte in 57 afrikanischen Staaten, die zu landwirtschaftlichen Ertragssteigerungen von durchschnittlich 80 Prozent geführt hätten. Dass der Ökolandbau schwächere Erträge liefert, bezweifelt auch Markus Arbenz, Geschäftsführer der Bonner Geschäftsstelle der internationalen Dachorganisation des ökologischen Landbaus, IFOAM

Der Agraringenieur sagt, ökologischer Landbau habe durchaus das Potenzial, die Ernährung der Weltbevölkerung zu sichern.

Er verspreche nicht nur auf kargen Böden besonders gute Erträge, sondern könne in armen Ländern auch den „Weg von der industriellen Logik zur Wissensgesellschaft“ ebnen, da er wissensintensiver sei und besser ausgebildete Bauern brauche. Zudem – und das, so Arbenz, sei ein besonders schwerwiegender Vorteil – sei der Biolandbau arbeitsintensiver: Ökologische Landwirtschaft bringe mehr Menschen in Lohn und Brot als die rationalisierte und technisierte konventionelle Landwirtschaft und eröffne somit größeren Bevölkerungsteilen Zugang zu den Nahrungsmittelmärkten.

„Wir produzieren nicht zu wenig Nahrung“, sagt Arbenz. „Der Kern des Hungerproblems ist der fehlende Zugang armer Menschen zu diesen Märkten.“

Michael Brüntrup vom Deutschen Institut für Entwicklungspolitik, einer Denkfabrik mit Sitz in Bonn, sieht dagegen gerade in der höheren Arbeits- und Wissensintensität des Biolandbaus eine besonders schwer zu nehmende Hürde. In Entwicklungsländern, sagt Brüntrup, gebe es zwar viele Arbeitskräfte. Beim Biolandbau komme es aber auch zwischen Aussaat und Ernte immer zu Arbeitsspitzen, die auch sie nicht auffangen könnten: „In vielen armen Ländern wird das Wachstum von Ökobetrieben nicht durch Landwirtschaftsflächen begrenzt, sondern durch das zu knappe Arbeitskräftepotenzial in Spitzenzeiten.“

Das bleibe in der Diskussion um Ertragssteigerungen oft unberücksichtigt. Dennoch hält der Agrarökonom die Verdopplung der Landwirtschaftserträge durch biologische Anbaumethoden in ärmeren Ländern prinzipiell für möglich. „Darüber hinaus gehende Ertragssteigerungen werden aber auf technische Hilfsmittel angewiesen bleiben“, so Brüntrup.

Für eine „Technisierung mit Augenmaß“ wirbt Frieder Thomas, Geschäftsführer des AgrarBündnisses aus Konstanz. Das Bündnis aus 25 verbraucher-, entwicklungs- und umweltpolitischen Organisationen setzt sich für eine nachhaltige Landwirtschaft ein.

Bei einer globalen Ausweitung des Biolandbaus dürfen nach Ansicht des Agraringenieurs ärmeren Ländern nicht in Europa erprobte Systeme übergestülpt werden: „Wir müssen die Menschen in den vor Ort vorhandenen Produktionssystemen stärken“, sagt Thomas.

Technik könne die Bio-Erträge zwar zweifellos steigern, aber auch einen Rationalisierungsprozess anstoßen, der Arbeitsplätze vernichte und zur höherem Energieverbrauch führe. Das sei angesichts des Klimawandels kontraproduktiv und sozialpolitisch fragwürdig.

Quelle: Rat für nachhaltige Entwicklung

322

« am: 23. März 2011, 22:19:40 »

Hallo Petra, das ist sicherlich kein Problem. Nur um welches Bauteil geht es ? Sonst würde die Antwort wirklich zu einem Buch werden.  Gruß H.-P. Ambros

323

« am: 23. März 2011, 09:18:31 »

Bei der Errichtung einer Windenergieanlage handelt es sich um ein Bauwerk im Sinne des Gewährleistungsrechts mit der Folge, dass eine Verkürzung der fünfjährigen Verjährungsfrist für Mängelansprüche in Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Verkäufers unwirksam ist.

LG Hannover, Urteil vom 22.01.2010 - 2 O 302/07 (nicht rechtskräftig)

BGB §§ 93 ff, 195, 199, 305 ff, 634a

Quelle: ibr

324

« am: 23. März 2011, 09:15:15 »

1. Eine wirksame Fristsetzung mit Ablehnungsandrohung liegt vor, wenn der Besteller dem Unternehmer klar macht, dass nach fruchtlosem Ablauf der Frist die Beseitigung der Mängel durch ihn abgelehnt werde. Dazu muss er nicht den Gesetzeswortlaut wiederholen.

2. Der Wirksamkeit einer Fristsetzung steht auch nicht entgegen, dass sich der Besteller bereiterklärt hat, die Frist unter Umständen zu verlängern.

BGH, Urteil vom 19.08.2010 - VII ZR 113/09; BauR 2010, 2100; NJW 2010, 3089; NZBau 2010, 691; NZM 2010, 745; ZfBR 2010, 763

vorhergehend:

KG, 19.05.2009 - 7 U 93/08

BGB a.F. § 634

Quelle: ibr

325

« am: 23. März 2011, 09:04:00 »

Der Anbieter eines Ausbauhauses kann in seinen AGB für den Fall der Kündigung durch den Kunden eine Vergütungspauschale in Höhe von 15% des Baupreises für entstandene Aufwendungen und entgangenen Gewinn festlegen.*)

OLG Koblenz, Urteil vom 27.08.2010 - 8 U 1030/09 (nicht rechtskräftig); BauR 2010, 1979

BGB § 308 Nr. 7, §§ 309 Nr. 5 b, 649

Quelle: ibr

326

« am: 23. März 2011, 08:52:39 »

Der zur rechtsgeschäftlichen Vertretung des Auftraggebers bevollmächtigte Architekt darf auch solche Zusatzleistungen in Auftrag geben, die deshalb erforderlich werden, weil er diese Leistungen bei der Aufstellung des Leistungsverzeichnisses übersehen hat.

OLG Oldenburg, Urteil vom 22.06.2010 - 2 U 15/10

BGB §§ 164 ff, 631

Problem/Sachverhalt

Der Auftraggeber (AG) ist Eigentümer einer Immobilie in Wilhelmshaven, in der ein Mieter einen Einkaufsmarkt betreibt. Der AG entschließt sich dazu, den Einkaufsmarkt zu erweitern. Zu diesem Zweck bittet er den Architekten S - mit dem der AG seit 20 Jahren zusammenarbeitet - darum, eine Leistungsbeschreibung anzufertigen. Der Auftragnehmer (AN) erhält den Auftrag zu einem Pauschalpreis von 267.750 Euro brutto. S führt auch die Bauüberwachung durch. Während der Durchführung der Arbeiten erteilt S dem AN mehrere Aufträge über geänderte/zusätzliche Leistungen. Teilweise handelt es sich hierbei um Leistungen, die S versehentlich nicht in der Leistungsbeschreibung berücksichtigt hat, die jedoch notwendig sind, um die Umbauarbeiten durchführen zu können. Der AN verlangt nun die Zahlung einer zusätzlichen Vergütung in Höhe von rund 43.000 Euro. Der AG verweigert die Bezahlung unter anderem mit dem Argument, dass S nicht zur Vergabe der Zusatzaufträge berechtigt gewesen sei. Schließlich sei S dafür verantwortlich, dass diese Leistungen nicht in der Leistungsbeschreibung enthalten gewesen seien.

Entscheidung

Der AN hat einen Anspruch auf Zahlung des Werklohns gegen den AG. Das OLG führt aus, dass der Architekt S eine umfassende Vollmacht hatte. Der AG hatte dem S eine ausdrückliche Architektenvollmacht erteilt. Nach dem Wortlaut der Vollmacht war S dazu berechtigt, den AG in sämtlichen Angelegenheiten bezüglich dessen Bauvorhaben zu vertreten. Diese Vollmacht sollte vorbehaltlich eines Widerrufs über den Tod des AG hinaus wirksam sein. Die Auslegung der Vollmacht ergibt, dass der S vom AG umfassend und ohne inhaltliche Beschränkung bevollmächtigt wurde. Die Vollmacht war nicht auf ein bestimmtes Bauvorhaben bezogen, sondern galt für eine unbestimmte Vielzahl von Bauvorhaben. Zudem war die Vollmacht zeitlich unbeschränkt und sollte sogar über den Tod des AG hinaus Gültigkeit haben. Vor allem aber war aus der Vollmacht abzulesen, dass S zur Vertretung in sämtlichen Angelegenheiten berechtigt sein sollte. In einem solchen Fall erfasst die Vollmacht auch die Befugnis Zusatzaufträge für solche Leistungen zu erteilen, die der S bei der Aufstellung der Leistungsbeschreibung vergessen hatte.

Praxishinweis

Die Entscheidung ist im Ergebnis zutreffend. Dem S war eine sehr weitgehende Architektenvollmacht erteilt worden. Es bestand kein Anlass dazu, diese Vollmacht deswegen einzuschränken, weil S vergessen hatte, die zusätzlich beauftragten Leistungen auszuschreiben. Es darf natürlich nicht übersehen werden, dass S prinzipiell für seine fehlerhafte Leistungsbeschreibung haften muss. Allerdings ist dem Auftraggeber kein messbarer finanzieller Schaden durch den Ausschreibungsfehler entstanden. Weil die zusätzlichen Leistungen notwendig waren, handelte es sich insoweit um Sowieso-Kosten. Der Auftraggeber hätte mithin keinen Anspruch darauf gehabt, dass S ihm die Kosten für die Zusatzaufträge ersetzt. Der Fall wäre wahrscheinlich anders zu beurteilen gewesen, wenn durch das Verhalten des S ein echter Schaden entstanden wäre, z. B. wenn infolge des Planungsfehlers unnötige Baukosten angefallen wären. Die Auslegung der Vollmacht hätte wahrscheinlich ergeben, dass S keine Aufträge über solche Zusatzkosten erteilen darf, für die er selbst verantwortlich und haftbar ist.

RA und FA für Bau- und Architektenrecht Jörn Bröker, Essen

Quelle: id Verlag

327

« am: 23. März 2011, 08:05:51 »

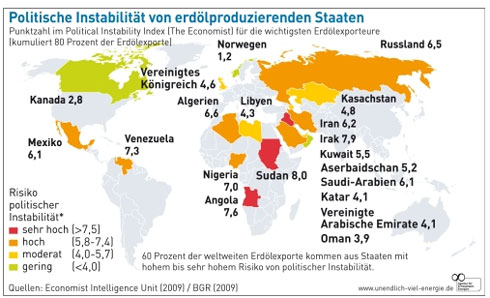

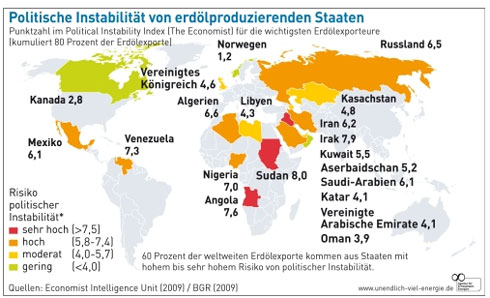

Etwa die Hälfte der deutschen Erdölimporte stammt aus krisenanfälligen Staaten. Ob Russland, Nigeria oder aktuell Libyen – internationale Vergleichsstudien bescheinigen diesen Ländern politische Konflikte, Korruption und Unfreiheit. Der „Political Instability Index“ des britischen Wochenmagazins „The Economist“ hat beispielsweise das Krisenpotenzial in 165 Staaten untersucht.  Auch in den Rankings der Nichtregierungsorganisationen Transparency International und Freedom House belegen viele Zulieferländer Deutschlands hintere Plätze. Neun der fünfzehn wichtigsten Bezugsländer gelten als unfrei, d.h. sie verweigern freie Wahlen, Meinungsfreiheit und politische Rechte. Hinzu kommen hohe Werte bei Korruption und Intransparenz. Eine aktuelle Untersuchung der Agentur für Erneuerbare Energien fasst Risiken zusammen und zeigt, welchen Beitrag Erneuerbare Energien zur Energiesicherheit leisten. “Der drohende Bürgerkrieg in Libyen und die Umwälzungen in der arabischen Welt müssen uns darin bestärken, die dezentralen Erneuerbaren Energien weiter auszubauen,“ sagt Prof. Dr. Friedbert Pflüger, Direktor des European Centre for Energy and Resource Security am King's College London anlässlich der Vorstellung der Studie. „Und dazu gehört es auch, den Beitrag der Biokraftstoffe nachhaltig zu erhöhen – also ohne negative Rückwirkungen auf die Nahrungsmittelversorgung“, so Pflüger mit Blick auf die aktuelle Debatte um den Kraftstoff E10. Im Ganzen ginge es, so Pflüger, um eine "Quadriga der Energiepolitik" aus Versorgungssicherheit, Klimaverträglichkeit, Wettbewerbsfähigkeit und Akzeptanz in der Bevölkerung. Derzeit werden 97 Prozent des deutschen Erdölverbrauchs importiert. Der Anteil Erneuerbarer Energien am gesamten Strom-, Wärme- und Kraftstoffverbrauch liegt aktuell bei etwa 10,5 Prozent. Im vergangenen Jahr haben sie nach Berechnungen des Bundesverbands Erneuerbare Energie Importe im Wert von rund 7,4 Milliarden Euro vermieden - das sind rund 7,5 Mio. Tonnen Erdöl, 12 Mrd. Kubikmeter Erdgas und 20 Mio. Tonnen Steinkohle. Quelle: haustechnikdialog

328

« am: 21. März 2011, 08:12:02 »

Ein Fünftel aller Wohneigentümer hat in den letzten drei Jahren Modernisierungs- bzw. Renovierungsarbeiten mit einem Volumen von über 5.000 Euro an ihrer Immobilie durchgeführt. Das zeigt eine aktuelle GfK-Untersuchung im Auftrag der Landesbausparkassen (LBS). Demnach bezogen sich die meisten durchgeführten Maßnahmen auf die Erneuerung der Bodenbeläge, die Heizungs- und Warmwasseranlage, die Fenster, Armaturen und Wasserleitungen sowie Elektroarbeiten.  Quelle: GfK/LBS Quelle: GfK/LBSNach Auskunft von LBS Research handelt es sich dabei in der Regel nicht um einzelne, spezifische Modernisierungsaktivitäten. Meist würden vielmehr mindestens zwei weitere Maßnahmen zusätzlich durchgeführt. Durchschnittlich investieren die Hauseigentümer hierfür knapp 21.000 Euro. Anders als bei anderen Umfragen üblich wurde bei dieser Umfrage auf größere Bestandsinvestitionen abgestellt, d. h. im Umfang von über 5.000 Euro. Normale Schönheitsreparaturen und andere laufende kleinere Maßnahmen bleiben damit nach Auskunft der LBS-Experten unberücksichtigt. Insgesamt haben die Marktforscher von GfK im Auftrag der Landesbausparkassen bundesweit über 3.100 Hauseigentümer zu ihrem Modernisierungsverhalten in den letzten drei Jahren bzw. zu den entsprechenden Planungen für die nächsten drei Jahre befragt. Bei der Art der durchgeführten Maßnahmen steht nach Angaben von LBS Research die Erneuerung von Fußböden (35 Prozent) sowie die der Heizungs- und Warmwasseranlage (33 Prozent) eindeutig im Vordergrund, gefolgt von der Verbesserung von Fenstern (28 Prozent), Armaturen bzw. Wasserleitungen (27 Prozent) sowie der Elektrik (24 Prozent). Investitionen in Fassadenarbeiten (17 Prozent), Dacharbeiten (15 Prozent) sowie in die Wärmedämmung des Daches (15 Prozent) seien teurer und daher nicht ganz so häufig anzutreffen. Bislang noch eher selten (mit jeweils 4 Prozent) seien Energieinvestitionen in Photovoltaikanlagen sowie Maßnahmen zum altersgerechten Wohnen. Nach den Motiven befragt, geht es den Hauseigentümern nach Auskunft der LBS-Experten um mehr Wohnkomfort (48 Prozent der Befragten), sowie darum, aufgetretene Schäden zu beseitigen (47 Prozent) und Energiekosten zu sparen (43 Prozent). Während in 12 Prozent der Fälle die Befragten aufgrund "öffentlicher Zuschüsse" aktiv wurden, waren gesetzliche Vorgaben nur in zwei Prozent der Fälle Auslöser gewesen. Eine wichtige Frage für private Eigentümer lautet: Wer kann einem bei der schwierigen Entscheidung über Ob und Wie der konkreten Modernisierung helfen? Hier zeigt das Umfrageergebnis laut LBS Research, dass der lokale Experte die erste Adresse ist. Wenn es nämlich darum geht, sich über mögliche Maßnahmen zu informieren, dann wenden sich die Hauseigentümer zu allererst an Handwerker (84 Prozent). Mit großem Abstand folgen Freunde und Bekannte (23 Prozent) und erst danach Anbieter und Hersteller (21 bzw. 20 Prozent). Wie die Immobilien-Experten der LBS ergänzend mitteilen, wurde im Rahmen der Untersuchung gleichzeitig abgefragt, welches künftig die wichtigsten Modernisierungs- bzw. Renovierungsmaßnahmen sind. Dabei zeigt sich, dass sich für die Hauseigentümer an der Rangfolge der Arbeiten im Grunde nichts ändert, lediglich der Anteil der Arbeiten geht durchschnittlich leicht zurück. Die Untersuchung zeigt darüber hinaus, dass sich die Hauseigentümer vom Instandhaltungsbedarf ihrer eigenen vier Wände im Normalfall nicht überraschen lassen. Denn nicht selten werden diese Arbeiten über angesparte Eigenmittel finanziert, nicht zuletzt über einen Bausparvertrag. Ein Drittel aller Hauseigentümer legt laut LBS Research gezielt Geld für diese Fälle zurück. Im Schnitt handele es sich dabei um monatliche Sparbeiträge von 175 Euro. Hiermit schafften sich die Immobilienbesitzer - insbesondere aber die 34 Prozent, die noch nie modernisiert haben - "eine Art Krankenversicherung für die eigenen vier Wände", so die LBS-Experten. Quelle: LBS

329

« am: 20. März 2011, 12:45:31 »

Also zunächst sollten die bestehen U-Werte und Flächen vorliegen, bevor man überhaupt sagen kann, was sinnvoll ist.

Oft stehen die Fenster und Außentüren ganz oben auf der TODO, gefolgt von der obersten Geschossdecke, der dem Dach.

D.h ich würde über die Rentabilität und das gesetzte Budget gehen, was auch nahe an der Praxis liegt.

330

« am: 18. März 2011, 14:06:41 »

Böse Überraschung beim Frühjahrsputz: Schimmel an der Wand und an den Möbeln. Was zu tun ist und wie sich künftig vorbeugen lässt, erläutern die Fachleute von TÜV SÜD.

Kann ich den Schimmelpilz selbst beseitigen? Das ist möglich, wenn sich der Schimmel nur oberflächlich ausgebreitet hat, die befallene Fläche nicht größer als einen halben Quadratmeter ist und keine grundsätzlichen Baumängel bestehen. Um gesundheitliche Schäden bei der Schimmelbeseitigung zu vermeiden, sind Mundschutz und Schutzbrille ein Muss. Falls möglich sollte man beschädigte Materialien wie Schrankrückwände, Tapeten oder Fugenmasse ausbauen oder entfernen und sachgerecht entsorgen. Hinweise für die Entsorgung gibt es bei der Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Glatte Oberflächen wie Metall, Keramik oder Glas können mit Wasser und Haushaltsreiniger gesäubert werden. Möbelstücke wie Stühle oder Schränke sollten zunächst oberflächlich feucht gereinigt und dann mit 70- bis 80-prozentigem Ethylalkohol desinfiziert werden. Zum Abschluss der Schimmelpilzsanierung ist eine Grundreinigung der Wohnung sinnvoll. Wenn sich dicker Schimmelpilzbelag auf einer größeren Fläche breit gemacht hat oder das Mauerwerk betroffen ist, sollte für Sanierung und Ursachenbeseitigung eine Fachfirma eingeschaltet werden.

Schimmelpilzbefall in Wohnräumen kann verschiedene Ursachen haben. Zu den „Klassikern" gehören Undichtigkeiten im Mauerwerk, Baufeuchte oder Kältebrücken. Auch falsches Nutzerverhalten wie Kochen oder Duschen ohne ausreichendes Lüften, zu starkes Auskühlen von Oberflächen oder zu nahe Platzierung von Möbeln an Außenwänden können zu Schimmel führen. Der Abstand von Möbeln zur Außenwand sollte idealerweise zehn Zentimeter betragen, damit die Luft hinter den Möbeln zirkulieren kann und lokales Auskühlen von Wandflächen verhindert wird.

Die wichtigste Vorbeugungsmaßnahme gegen Schimmelpilzbefall ist Stoßlüften: Die Fenster häufiger kurz, aber vollständig öffnen und – wo möglich – für Durchzug sorgen. So wird die Luft ausgetauscht, ohne dass Mauerbereiche auskühlen. Allerdings kann ein Baumangel nicht durch Lüften behoben werden. Wenn die Ursache für den Schimmelpilzbefall nicht klar ist, sollten unbedingt Fachleute eingeschaltet werden, um mögliche Baumängel zu erkennen bzw. zu beseitigen.

Quelle: TÜV SÜD

Seiten: 1 ... 20 21 [22] 23 24 ... 91

|

|

|

|